第5回『建築と仏像のさまよい紀行』

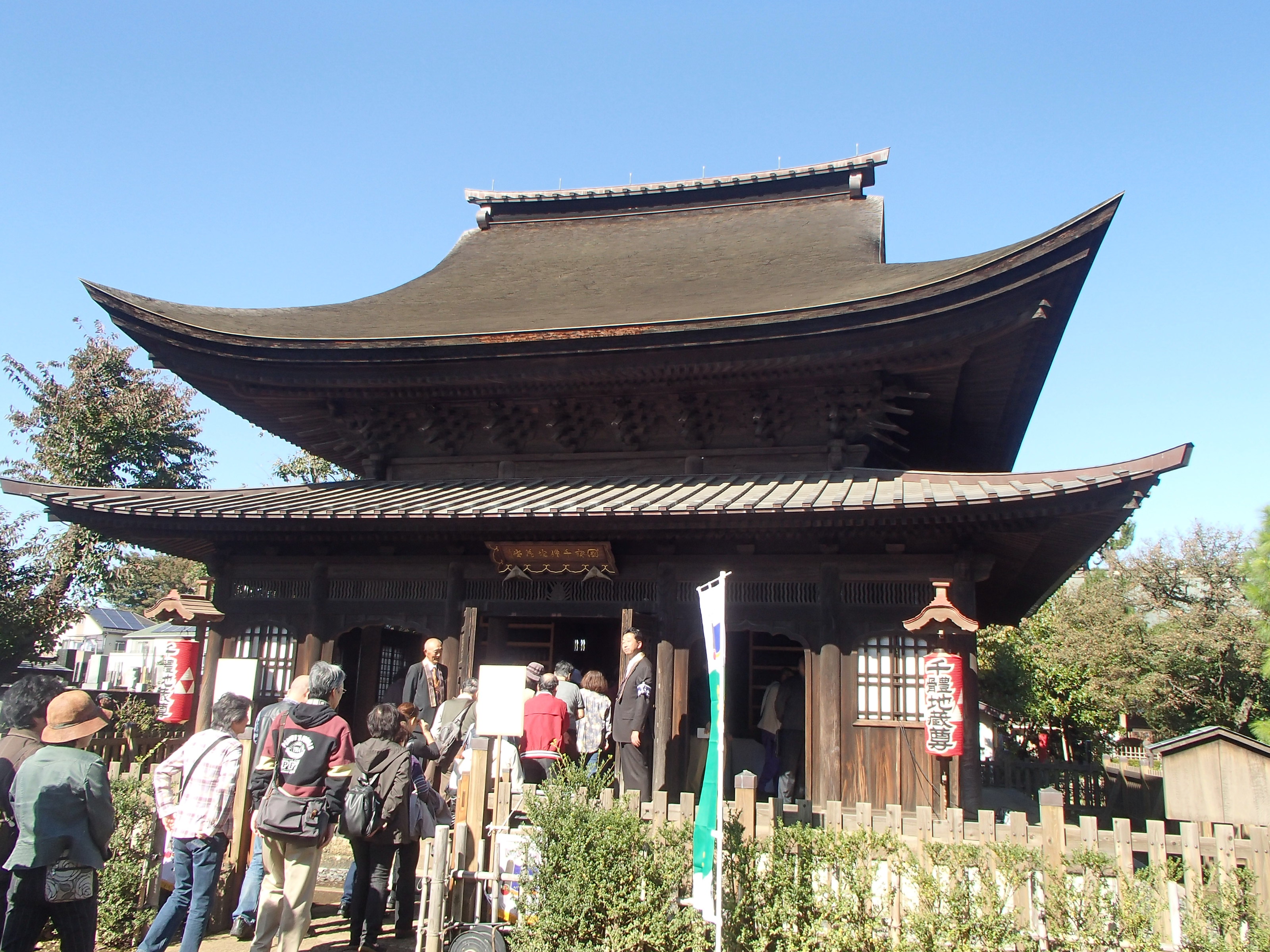

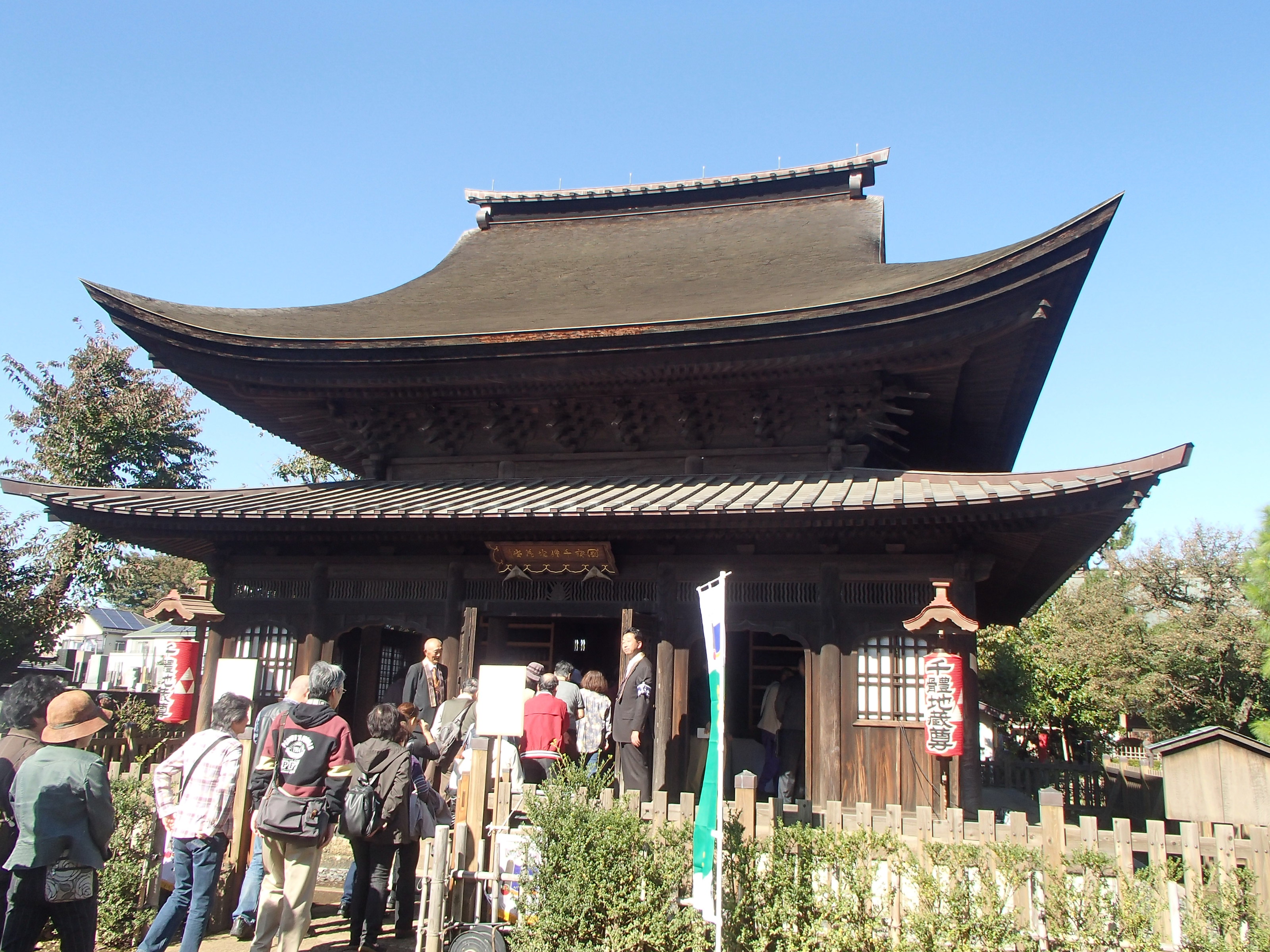

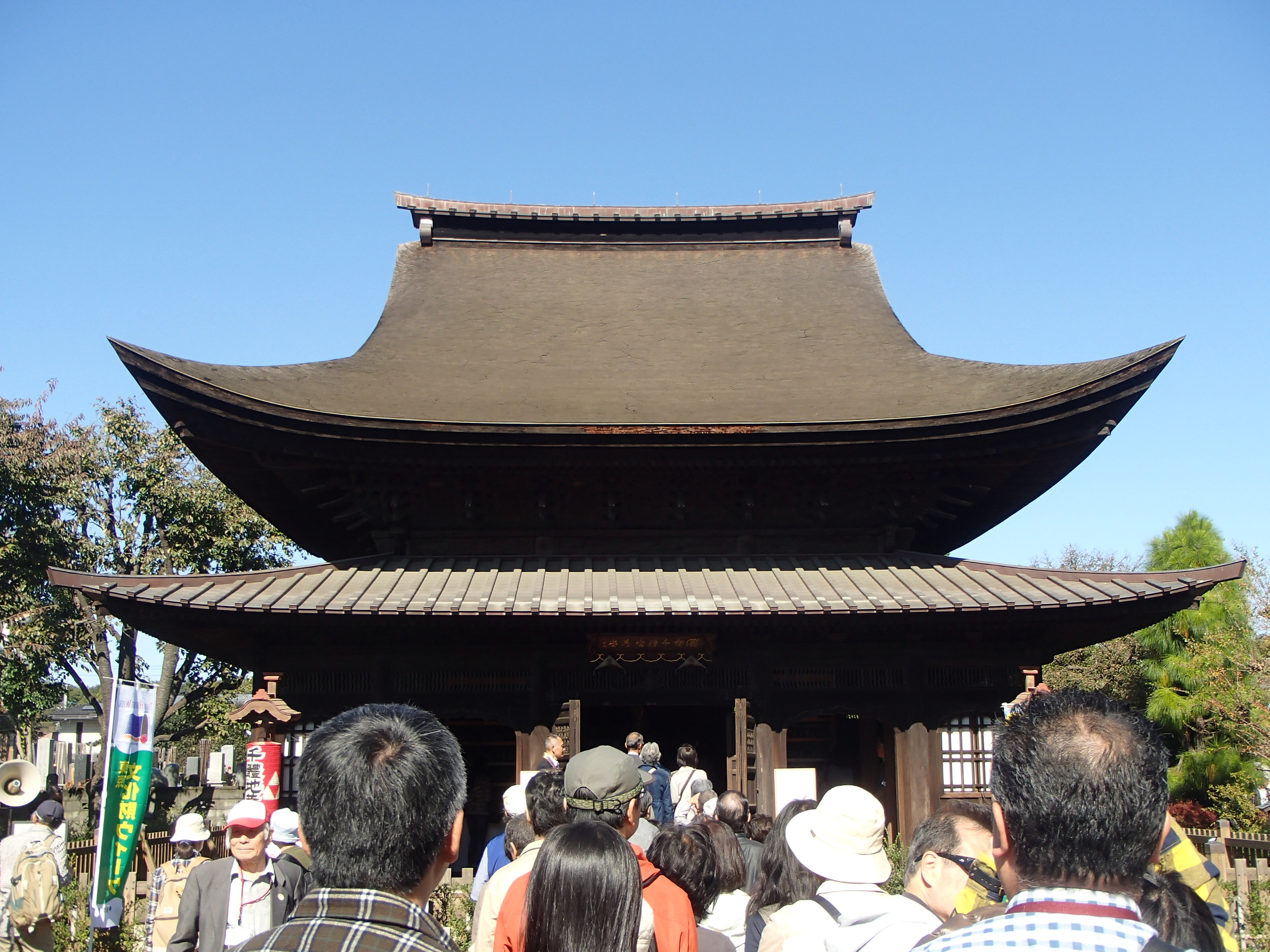

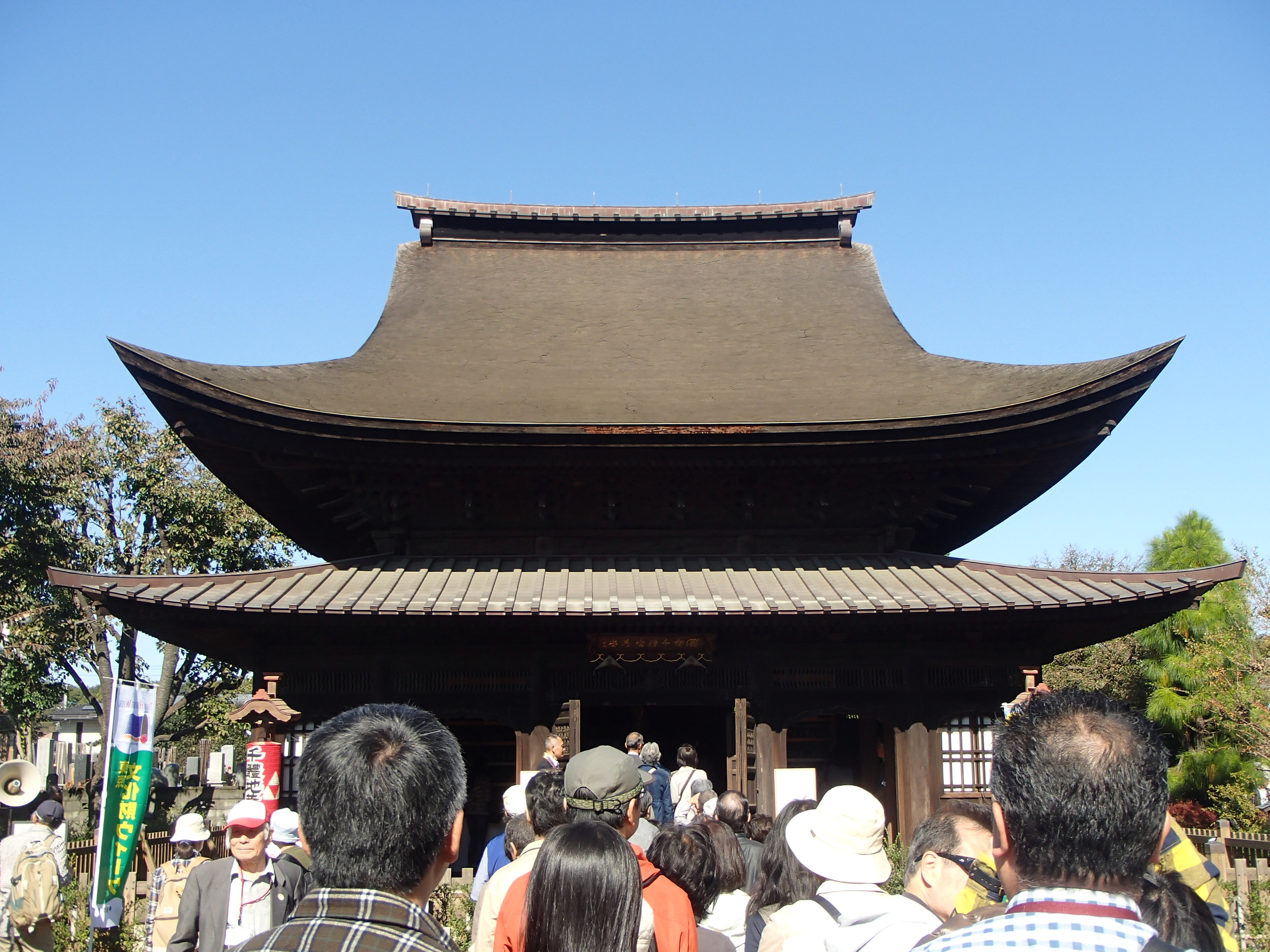

正福寺地蔵堂(国宝)

所在地 東京都東村山市

建物概要 桁行三間・梁間三間・裳階付平屋建て入母屋?葺き禅宗様

建立時期 1407年(応永14年)創建 室町時代

中世の建築は大仏様から始まり、同様に大陸の宋から輸入された禅宗建築が続きます。

大仏様は東大寺の再建に採用されましたが、その後急速に衰退し、禅宗寺院の多くは禅宗様式によって建造されました。

今回は、鎌倉時代に輸入された禅宗様の代表として、正福寺地蔵堂をとりあげます。

第1回目に広島市の不動院金堂を採り上げましたが、もし、西国の禅宗の代表が不動院ならば、正福寺は東国の代表のひとつと言えるすばらしい建築物だと思います。

禅宗建築の醍醐味は概観の美しさもありますが、内部の骨組みの美しさがあげられます。

その様子は言葉では表現できないほどの威厳を感じます。

私は、鎌倉の円覚寺舎利殿のファサードが好きなのですが、いまだにこの建物を拝観するチャンスに恵まれません。

ところが、古建築に造詣の深い先生から、円覚寺舎利殿の工法に近い正福寺の内部公開があるとうかがい、さっそく行って来ました。

公開されたのは、先月11月3日文化の日です。

早朝仙台を発ってJRと私鉄を乗り継ぎ10時頃には現地に着くことができました。

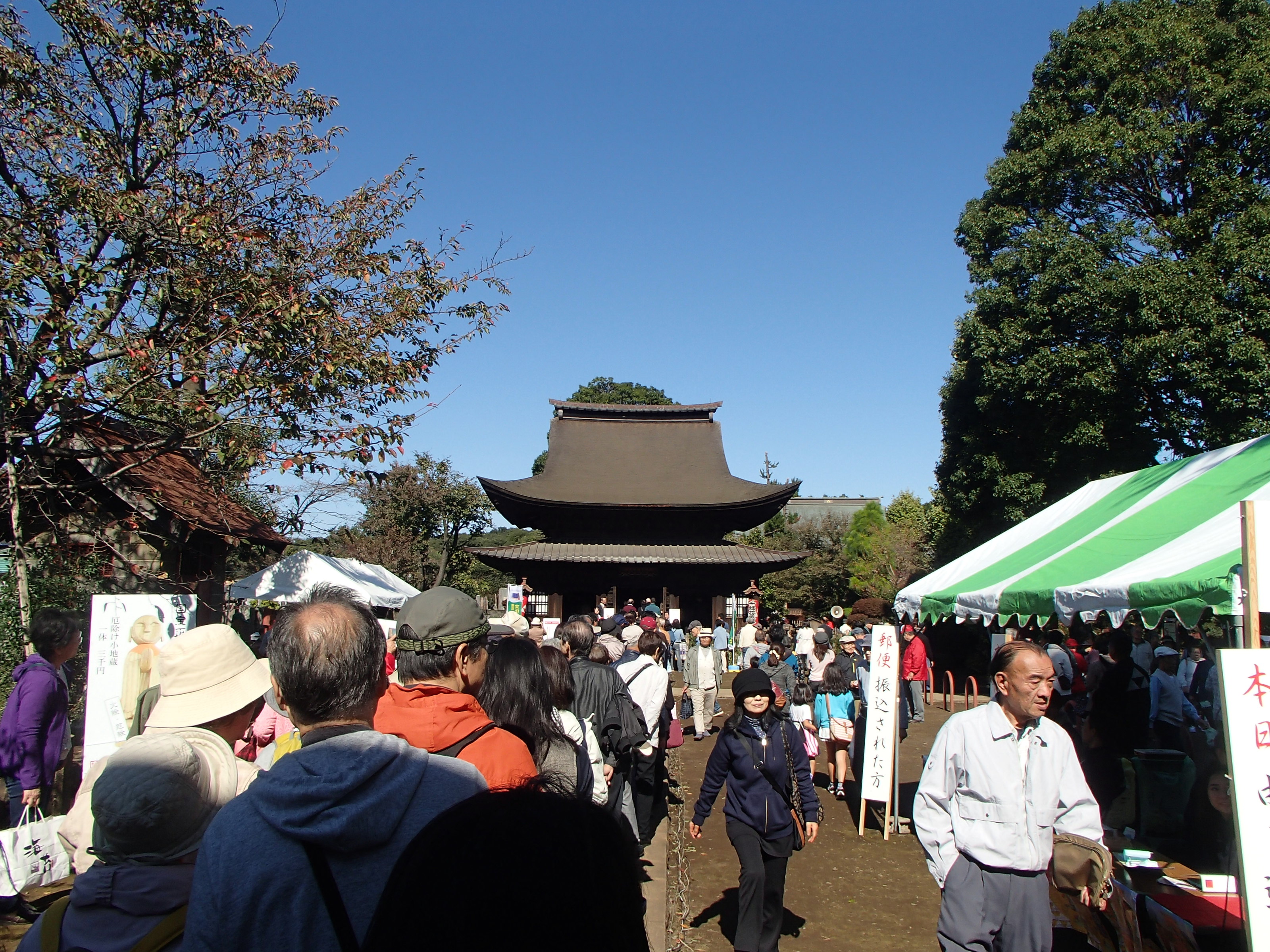

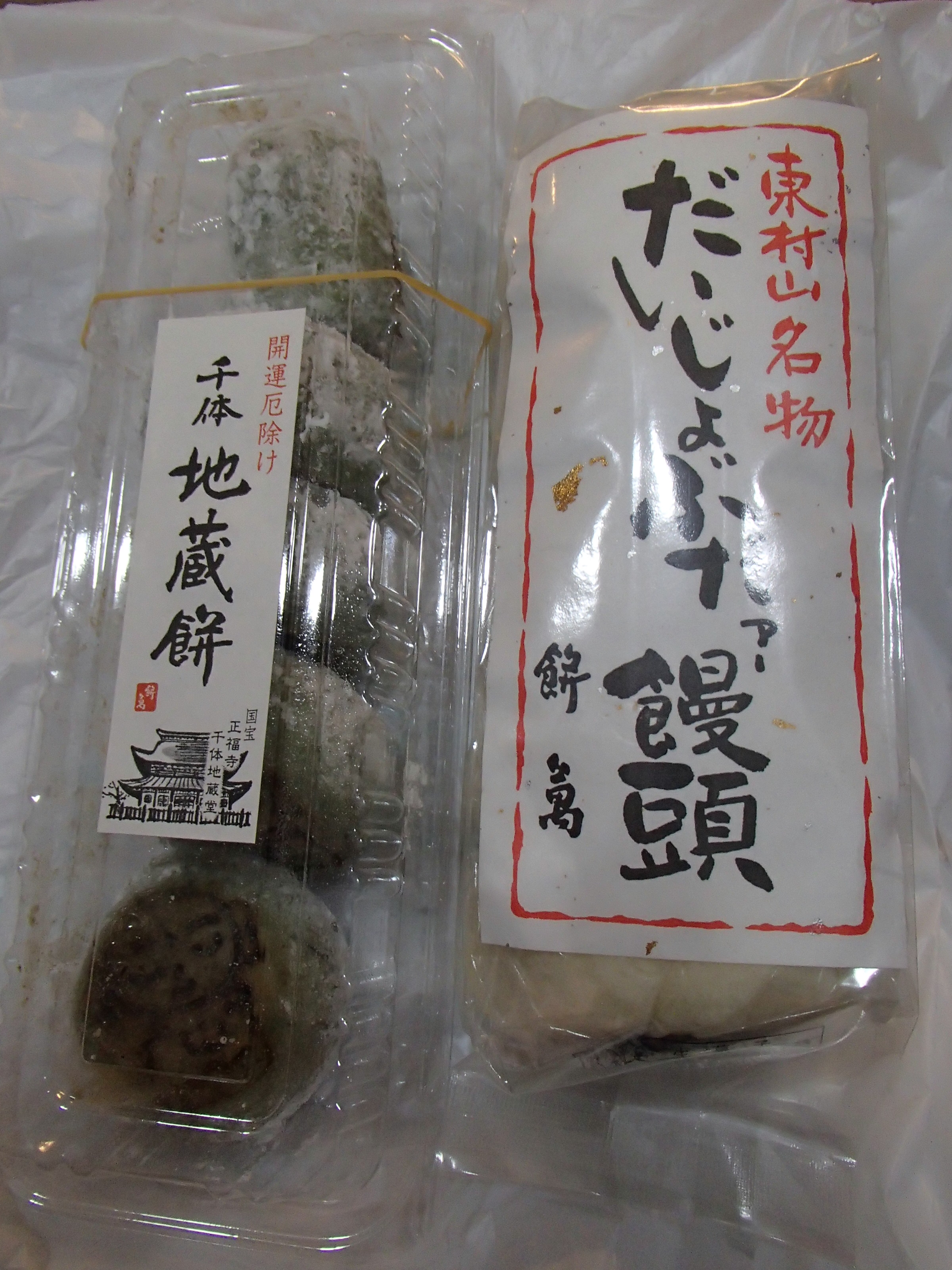

拝観の順番を待つ長い列に並ぶと、参道の両サイドには、みやげ屋や屋台がたくさん出ていました。

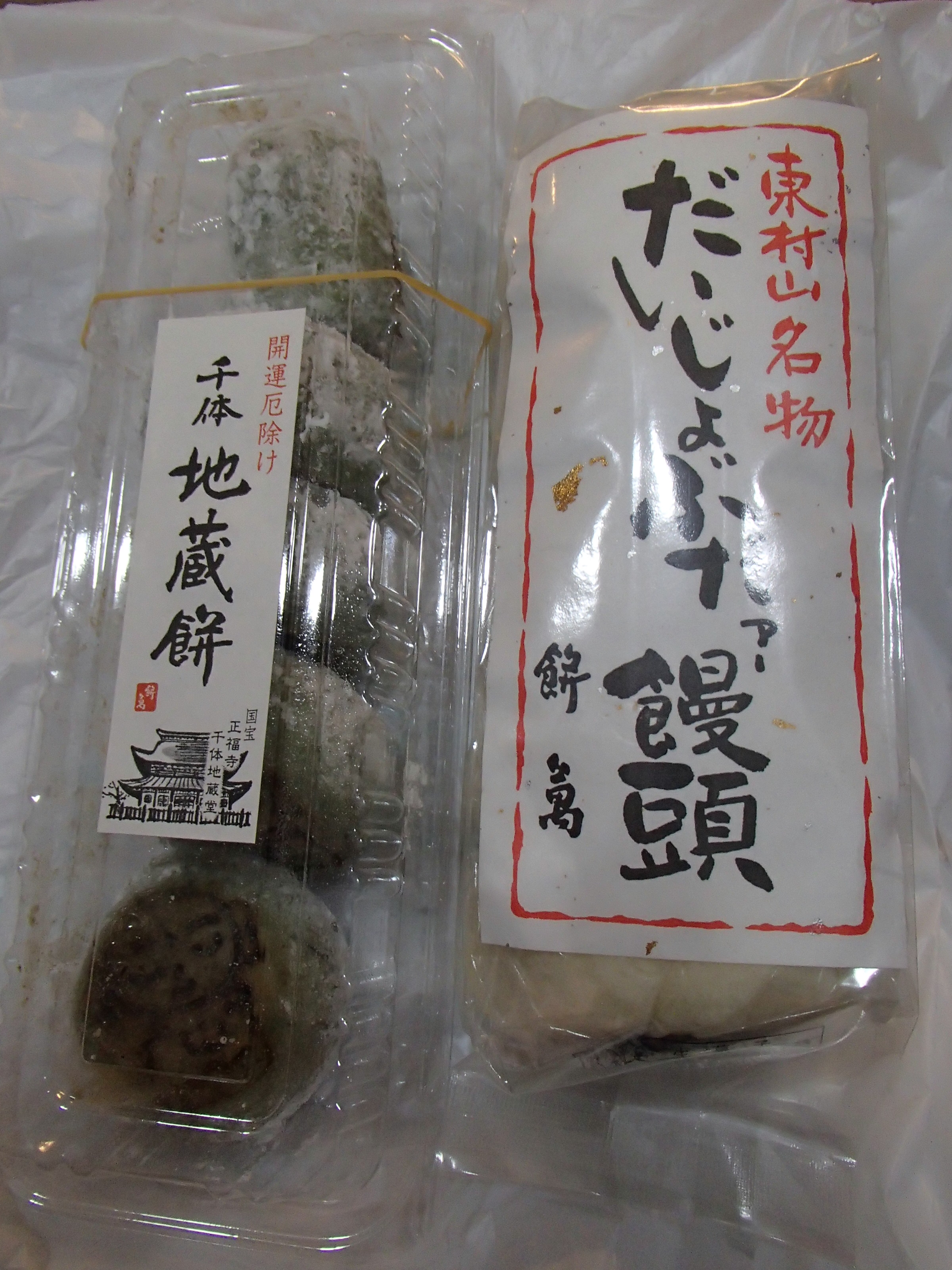

特に目を引いたのは、「だいじょうぶだあ饅頭」です。

そうそう、皆さんご存知の、ドリフターズの志村けんさんのご出身が東村山市だったので、彼の人気のキメせりふ「だいじょ~ぶだ~」が饅頭の名前になっているのです。

もちろん帰りに買ってきました。

だいじょうぶだあ饅頭と千体地蔵餅

だいじょうぶだあ饅頭と千体地蔵餅

山門からのぞく地蔵堂

山門からのぞく地蔵堂

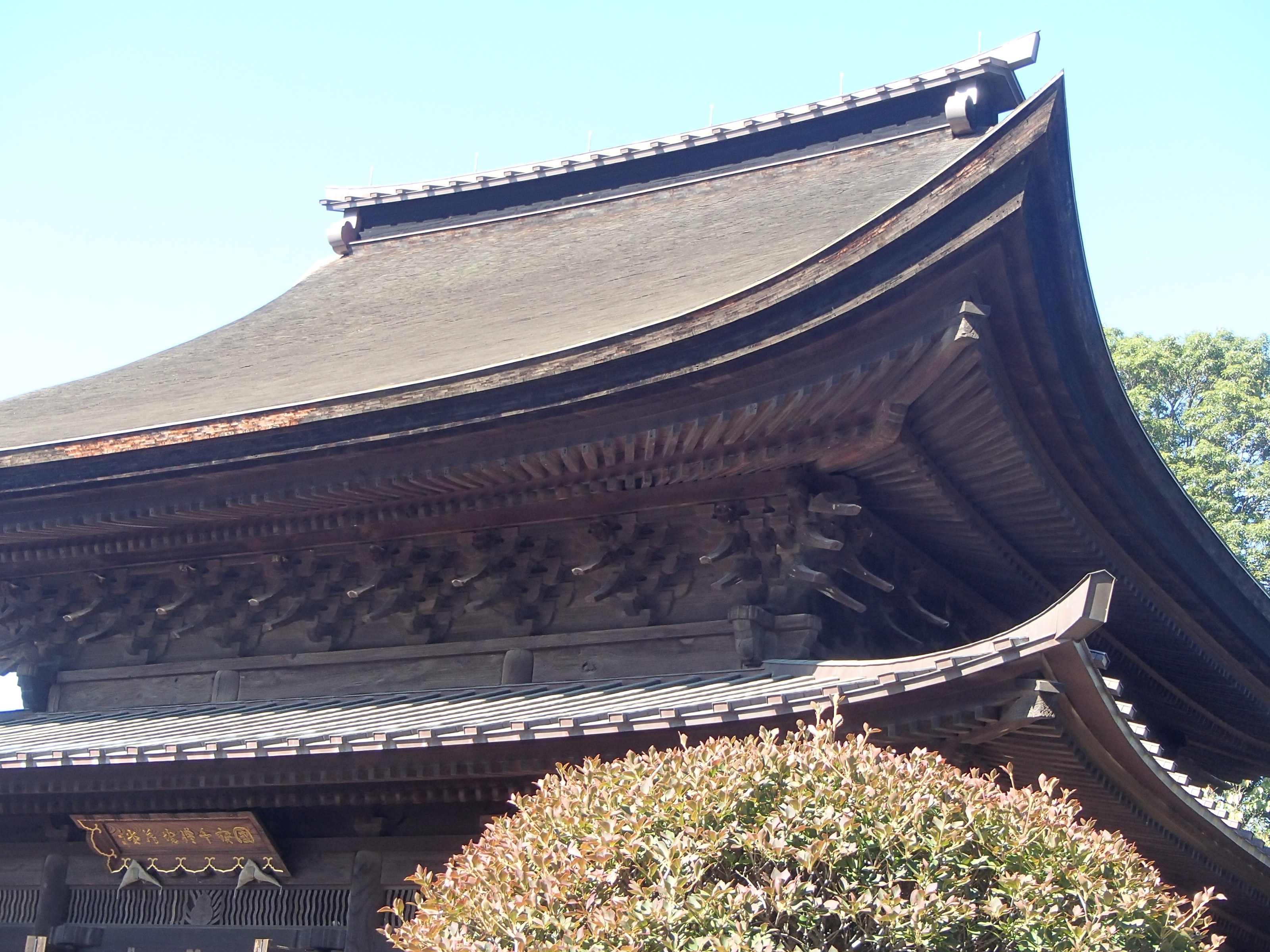

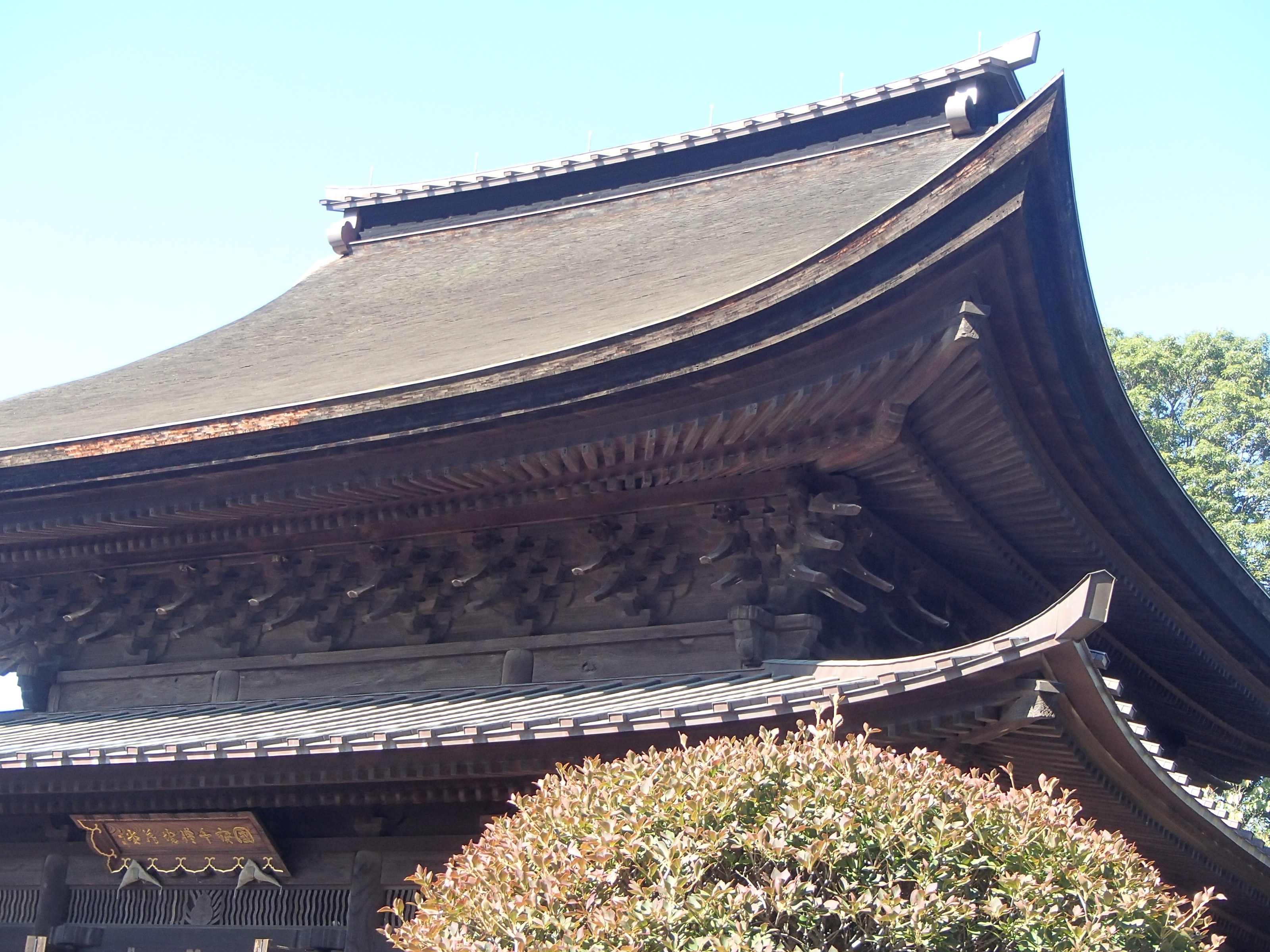

屋根の稜線は、どこまでも澄み渡った青空との境界線をシャープに縁取っています。

境内に入ると、地元の子どもたちが、紙芝居のような手作りのスケッチを使って、地蔵堂 の建築様式についてクイズ形式で説明してくれました。

答えをわかりやすく解説してくれる豊富な情報を聞いていると、一生懸命勉強しているんだなあと、子どもたちの、地元の地蔵堂に対する愛情を感じながら、本来は退屈な待ち時間を、とても楽しい時間として過ごさせてもらいました。

さらに奥に進むと、女性のボランティアの方が、屋根葺きの改修工事の写真を見せながら、 杮葺きの様子を説明してくれて、貴重な改修の様子を知ることができました。

人垣も途切れ、内部の様子が見える場所まできました。

屋根を見上げると放射状に広がる扇垂木、柱の中間部には詰組、火燈窓や波型弓欄間、柱の脚部はきれいに絞込み(粽ちまき)木製礎盤の上に乗っています。

完璧です。禅宗建築の見本のような建築物です。

内部に入ると、正面に地蔵菩薩立像と周囲には千体地蔵が配置されていました。

お地蔵様にお参りをした後、天井を見上げると、複雑な組み物で埋め尽くされた小屋組の全周を見ることができました。

期待通りの美しさです。内部に入り込んだ尾垂木が、片持ち天秤のように持ち出され、その延長に虹梁が架けて大屋根を支えています。

扇垂木の内部側が見えるために、そのラインが屋根中心部に向い小屋組全体を引き締めています。

内観写真を撮れなかったのがとても心残りですが、私の記憶のなかにはしっかり残像として残っています。

同じ禅宗様でも、西日本と東日本では工法が違うようです。特に内部の尾垂木の先端と梁の接続方法に大きな違いがあるようですが、残念ながら禅宗建築の西日本様式の建物内部に入ったことが無いので、自分の目では確認できていません。

しかし、写真集でみた広島不動院金堂や和歌山善福院釈迦堂の内部は、確かに構造計画が違っています。

この違いはどうしてなのでしょうか。

在方集住大工があるように、その地方ごとの流儀が技術伝承の過程で変化していったのでしょうか。

不具合があって改良されていった過程なのでしょうか。

もともと禅宗建築は輸入技術なので、どのような形で輸入され、技術伝承され、後世に引き継がれたのか非常に興味深いところです。

建物の内部を観ていると、あまりの構造的な美しさに圧倒され、すでにこの時代に日本の木造建築の技術的水準は最高レベルに到達していたような気さえさせられます。

ぜひ、ご覧いただきたい作品です。

なお、正福寺地蔵堂境内は、東京都における唯一の国宝木造建築物でありながら、とっても家族的な暖かい雰囲気があります。

鎌倉円覚寺のように、山を背負った荘厳な雰囲気のなか配置される伽藍ではなく、平野のどまんなかで、それも住宅地の一角に存在している様子はとても驚きでした。

その暖かい雰囲気を醸し出す理由は、地蔵菩薩がご本尊であることが原因ではないでしょうか。とてもやさしい地蔵菩薩でした。

ご近所にとても愛されている様子は、町内会の方々によるボランティアガイドや、門前の出店などの雰囲気を見ていても伝わってきます。

外観写真を撮影してきたのでご覧ください。

大屋根と裳の反り

扇垂木と隅尾垂木

詰組の間隔が中央と左右で違うのがわかる

柱の上下の絞りが(粽)角ばった建物に安らぎを与える

中央は桟唐戸の出入り口

その両隣は火燈戸

ここからはおまけです

最近見た建物の写真を掲載します

骨組みを中心に観てきました。その中から特徴的な屋根を持つ建物をピックアップいたします

京都府 宇治平等院(国宝)

池が改修され州浜が綺麗です

屋根はすばらしいバランスで、何度見ても感動します

東京都 自由学園明日館(重要文化財)ライトとその弟子遠藤新の作品です

現在講堂を耐震改修中です

奈良県 円成寺楼門と庭

運慶の最初の作品といわれる大日如来坐像(国宝)があります

円成寺春日堂と白山堂(鎌倉時代)

高さ2m程度の春日造り初期の可愛い神社です

おそらく一番小さい国宝建築物ではないでしょうか

正面には大好きな力強い蛙股が配置されています

禅宗建築では蛙股はもちいません

京都府 宇治上神社拝殿(国宝)鎌倉時代

すがる破風といわれる寝殿建築を思わせる優雅な屋根です

本殿にはバランスの良い蛙股があります(本殿は神社建築では現存最古)

宮城県 高蔵寺阿弥陀堂(重要文化財)

内部には丈六の阿弥陀仏(重要文化財)が安置されています

屋根の勾配が美しい平泉文化の影響を感じる平安時代の建物です

宮城県にも平安時代の建物があるのです

なお、近所には小針薬師という私が一番好きなお薬師様があります

とても可愛いお仏像ですが、普段は観ることができません