第30回『建築と仏像のさまよい紀行』

さまよったところ

引き続き弘前

弘前城(青森県弘前市)

天守、隅櫓、城門等(国重要文化財)

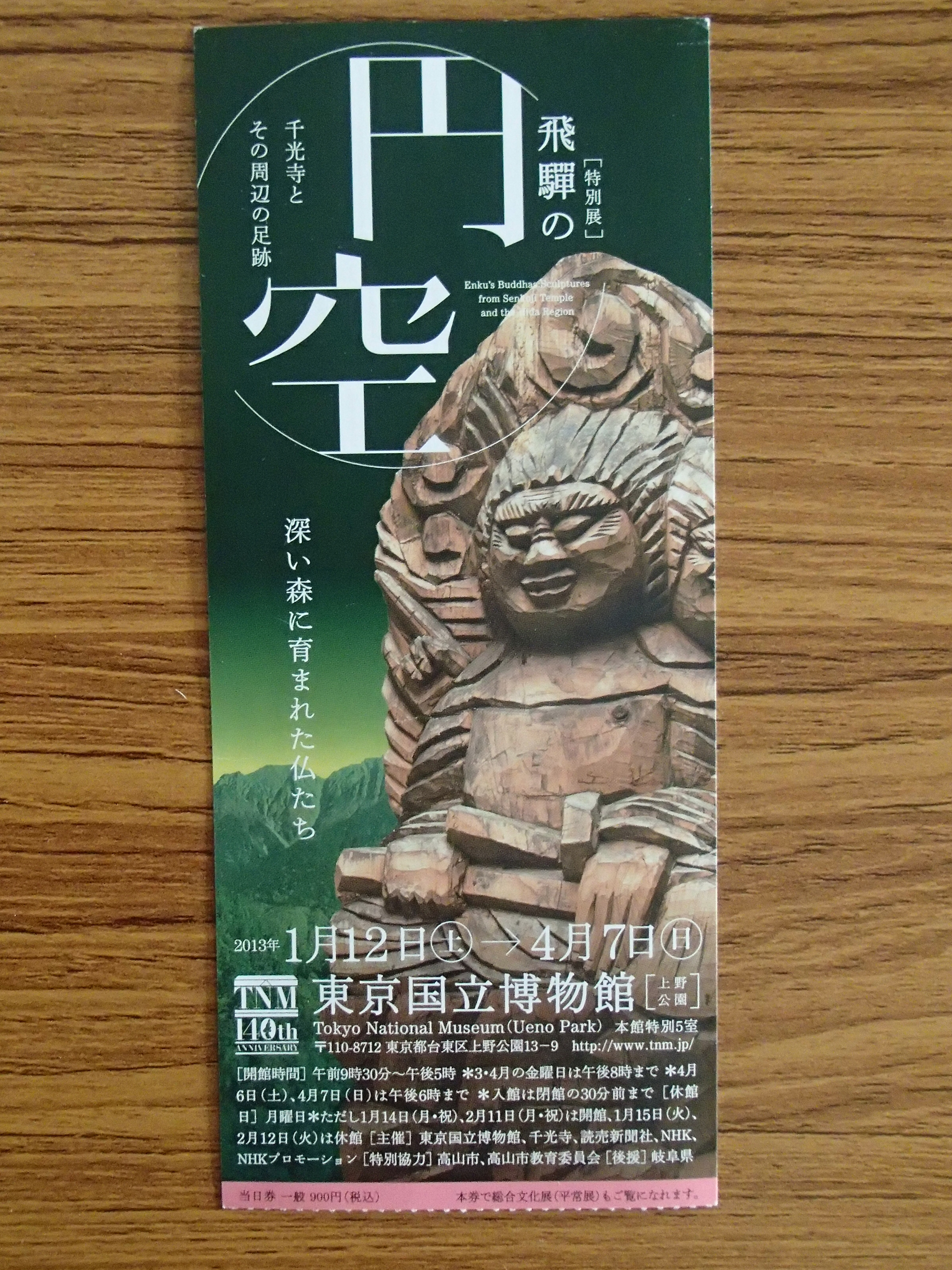

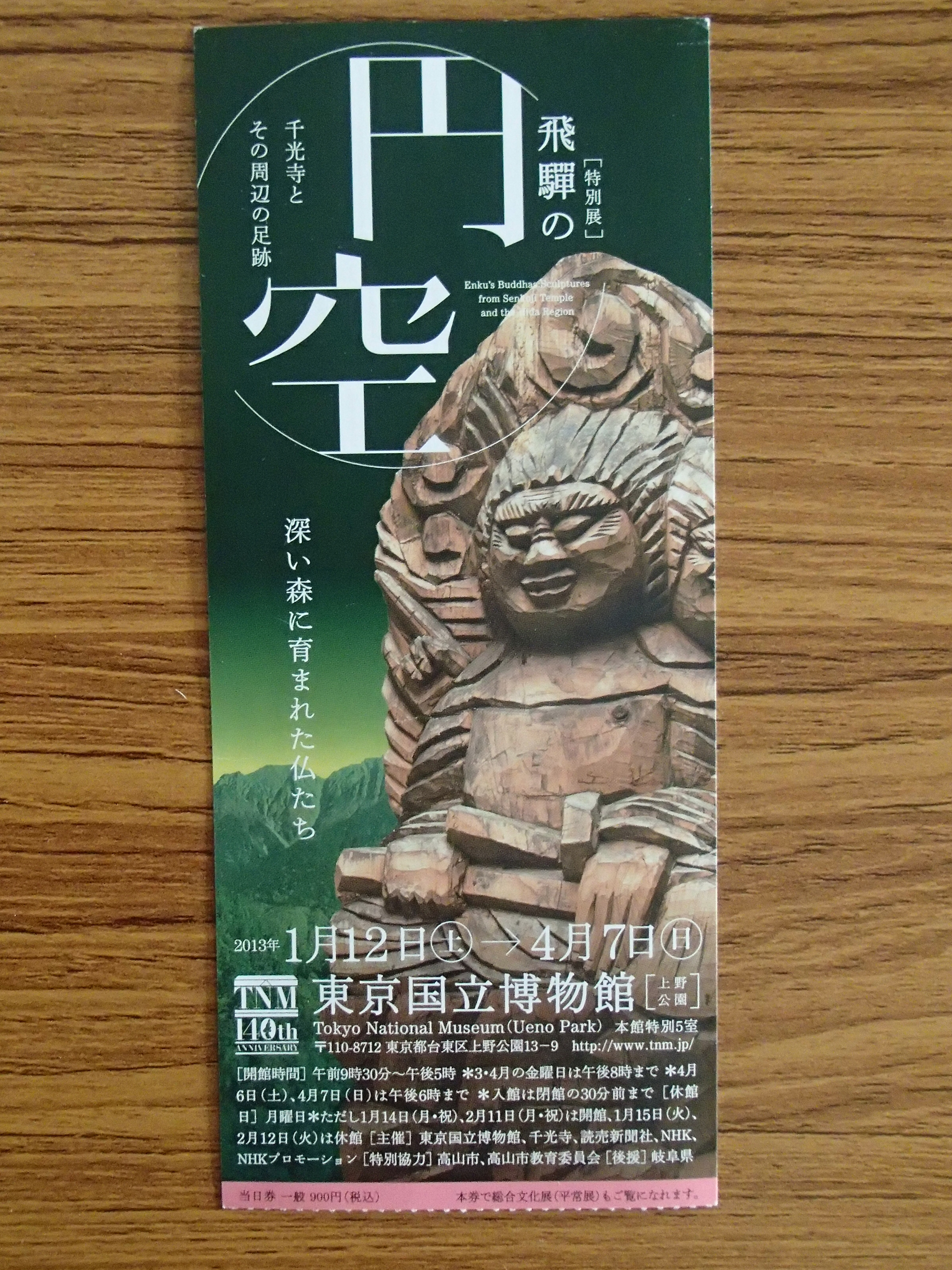

飛騨の円空-千光寺とその周辺の足跡(東京国立博物館2013年)

弘前城天守(国重要文化財)

弘前城天守(国重要文化財)

弘前城亀甲門(国重要文化財)

弘前城亀甲門(国重要文化財)

前回の紀行では、弘前市西福寺の円空仏についてとりあげました。はたして、弘前城の建設された江戸初期の弘前の人たちは、どのような思いで円空を受け入れられたのでしょうか。そして円空はほどなくして弘前を追われ北海道に渡ることになりますが、どうして追われたのでしょうか。謎の多い仏師ですが、円空の創る神がかった作風から、城主にとっては、城内の民衆を惑わす不都合な宗教家、そんな人々を洗脳する能力があったのではないかと私は考えます。

今回は、円空展を通して感じた円空への想いと、江戸初期創建の弘前城の諸建物について書きたいと思います。

円空作品のファンはとても多いと思います。しかし、仏像ファン同士で仏師円空の話をしても踏み込んだ会話が続きません。なぜだろうと自分なりに解釈をすると、円空は仏教の偶像を作製していたのではなく、神道のご神体を作製していたのではないかと思うのです。つまり、反本地垂迹の思想のような、神の化身としての仏の偶像化を、神の宿る自然木を荒々しく削りだし、仏の姿を浮き立たせたように思えるのです。彼の製作には作為性はなく、自然木の求めに応じ、一心不乱に彫っている姿をイメージします。「ちゃっちゃ」と彫る姿は、木の中の精霊を、無心で浮かび上がらせるような境地だったのではないでしょうか。

なんでこんなことを思ったかというと、2013年の東京国立博物館で行われた、「飛騨の円空」展の会場に入った瞬間、神々しい森の中に迷い込んだような錯覚をしたからです。円空は、神が宿る丸太から、神を浮かび上がらせたのではないでしょうか。なんだか宗教じみていて、こんな表現は嫌ですが、本当に木々からほとばしる生命力というか、樹木の中の樹液の流れが聴こえるし、風によってしなる枝の擦れる音が聴こえるし、鳥のさえずりさえも聴こえてくるのです。

円空の仏像からは、仏のような遠い存在より、はるかに身近な自然の姿がよみがえります。たとえば郷土の川のせせらぎのような、子どもの頃に体験した自然の姿を展示会場で体感しました。

仏師の系譜のなかでも特異で、仏師よりは神職のように神との橋渡しをするような、たぐいまれな仏師だったのではないでしょうか。

草の香り、枯葉の匂い、土の香り、雪の匂いが円空仏で埋め尽くされた会場内を包み込むのです。

ちょっとひんやりとした、湿気を含んだ空気が、とても心地よく感じた展示会だったことを覚えています。

まあノスタルジックなことを言っても、個人的な感想なので感じ方は自由です。ぜひ円空が彫っている様子をイメージしながら、300年前の彼の想いに寄り添い拝観するのも楽しいと思います。

もちろん、現在は飛騨の千光寺まで行かなければなりませんが、その場所で拝観すれば、博物館以上に自然や神を感じるのではないでしょうか。

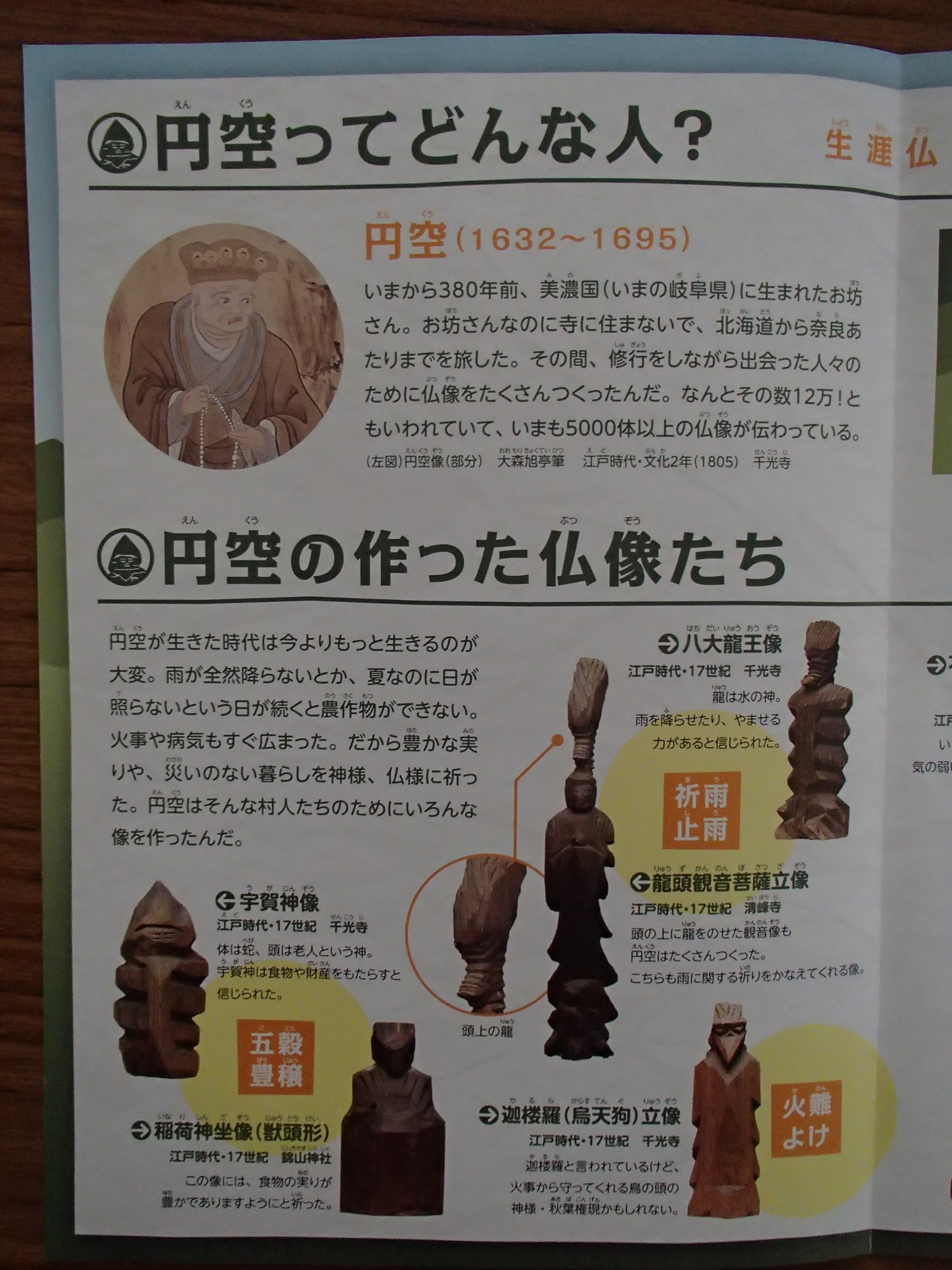

会場での多数の円空仏に囲まれた感想は、そこにいた人でなければ感じられないことだし、私の稚拙な文章ではとても表現できませんので、せめてパンフレットの写真を掲載しますのでご覧ください。

2013年の円空展チケット

2013年の円空展チケット

2013年の円空展パンフレットの表紙

2013年の円空展パンフレットの表紙

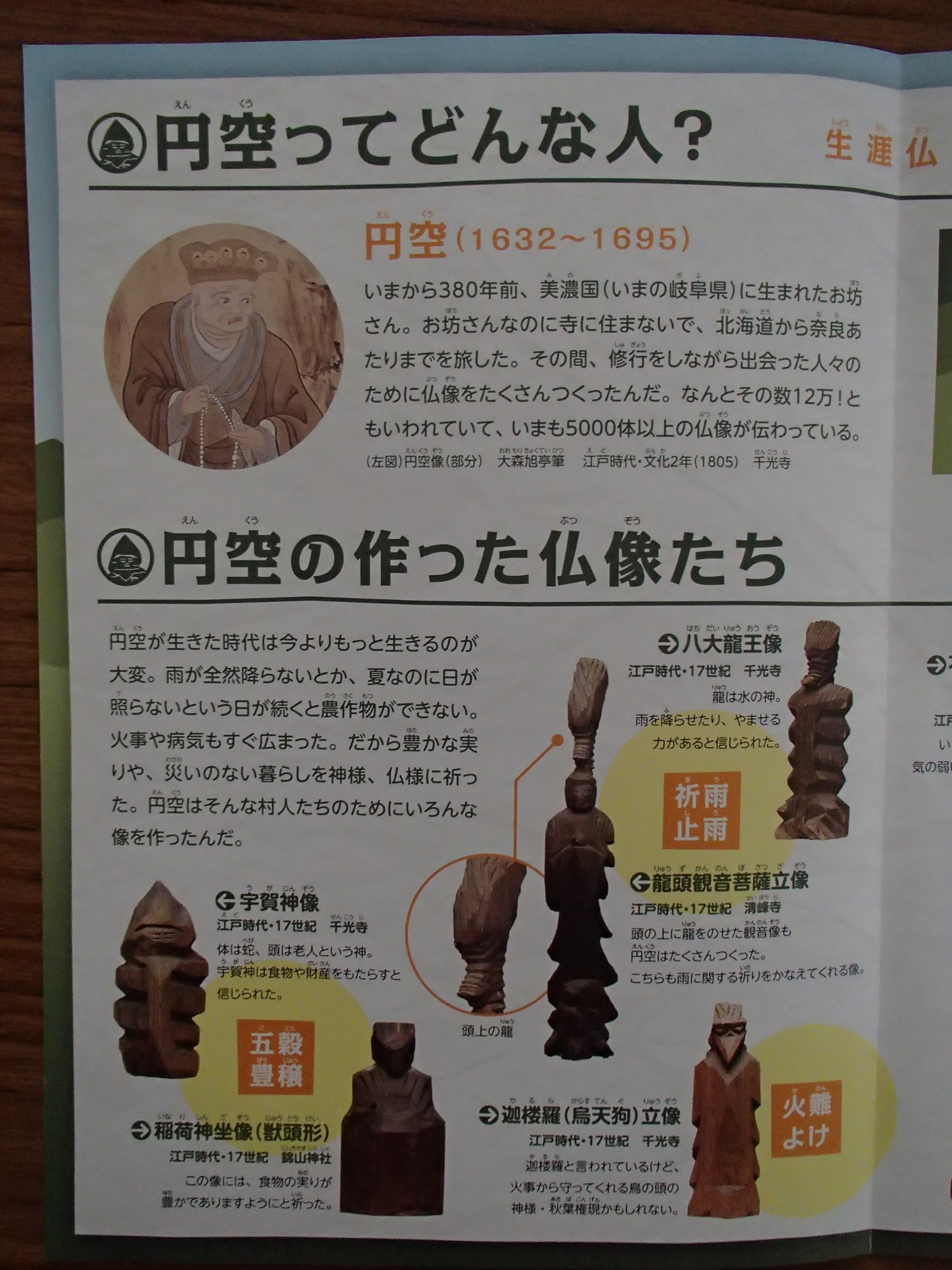

なぜか子ども向けの内容です。

他に見当たらないので、これが正式な

パンフレットかもしれません。

2013年の円空展パンフレットの内側左

2013年の円空展パンフレットの内側左

2013年の円空展パンフレットの内側右

2013年の円空展パンフレットの内側右

さて次は、たくさんある弘前の重要文化財の中で、弘前城を取り上げてみたいと思います。

テレビ番組「笑点」の司会者で有名な落語家、春風亭昇太さんがお城マニアですと寄席で言っていました。お城というとなんだかジジ臭い感じがしますが、最近は「城ブーム」なんだそうです。確かに改修後の姫路城や、松本城には若い人の姿がたくさんありましたし、「ひこにゃん」はゆるキャラでも人気度が高いそうです。

お城というと、現存する戦国時代から江戸時代にかけて作られた、近世の優雅な建物で見ることができます。しかし、現実的には戦時下における防御目的のバリバリ機能性重視の建造物です。

すでに、弥生時代の環濠集落とされる吉野ヶ里遺跡などは、食物の奪い合いから生まれた防御建造物と考えられます。ということは、その後発生する倭国の大乱を平定した卑弥呼の居城も、そのような防御建造物の存在によってあきらかになるのではないでしょうか。

もちろん私の住む宮城県には、大崎市に宮沢遺跡という奈良時代から平安時代にかけての城柵跡があります。宮沢遺跡の詳細は不明ですが、蝦夷との戦いの前線基地だったのではないでしょうか。

そして、大和朝廷の出先の城として多賀城があります。奈良時代から平安時代にかけての、蝦夷との戦いにおける最重要軍事拠点であったため、戦火による焼失再建を繰り返しました。焼失した際の瓦が発見されていますが、建物は現存せず多賀城跡として文化財に指定されています。

もちろんこの地は、前線基地にもなりましたが、東北の行政府でもありましたので、機能性だけではなく、中央政府の威厳を保つためのデザイン性も求められ、平城京に似た荘厳な伽藍があったと考えられます。

城は当然ながら防御の役割を重要視しますが、戦わずして相手を威圧し萎縮させる、シンボリックなデザイン性を持っていたと思います。

江戸時代になると、戦国時代のような、あからさまな戦は少なくなったので、むしろ城主の威厳を保つための城が多くなります。

さて、弘前城での花見を経験された方はたくさんいらっしゃると思います。

私も就職して間もない頃、秋田支店に配属されたので(約35年前)、さっそく五能線という、日本海の波しぶきをうけながら走る素敵な列車に乗って、弘前城へ行った事を覚えています。

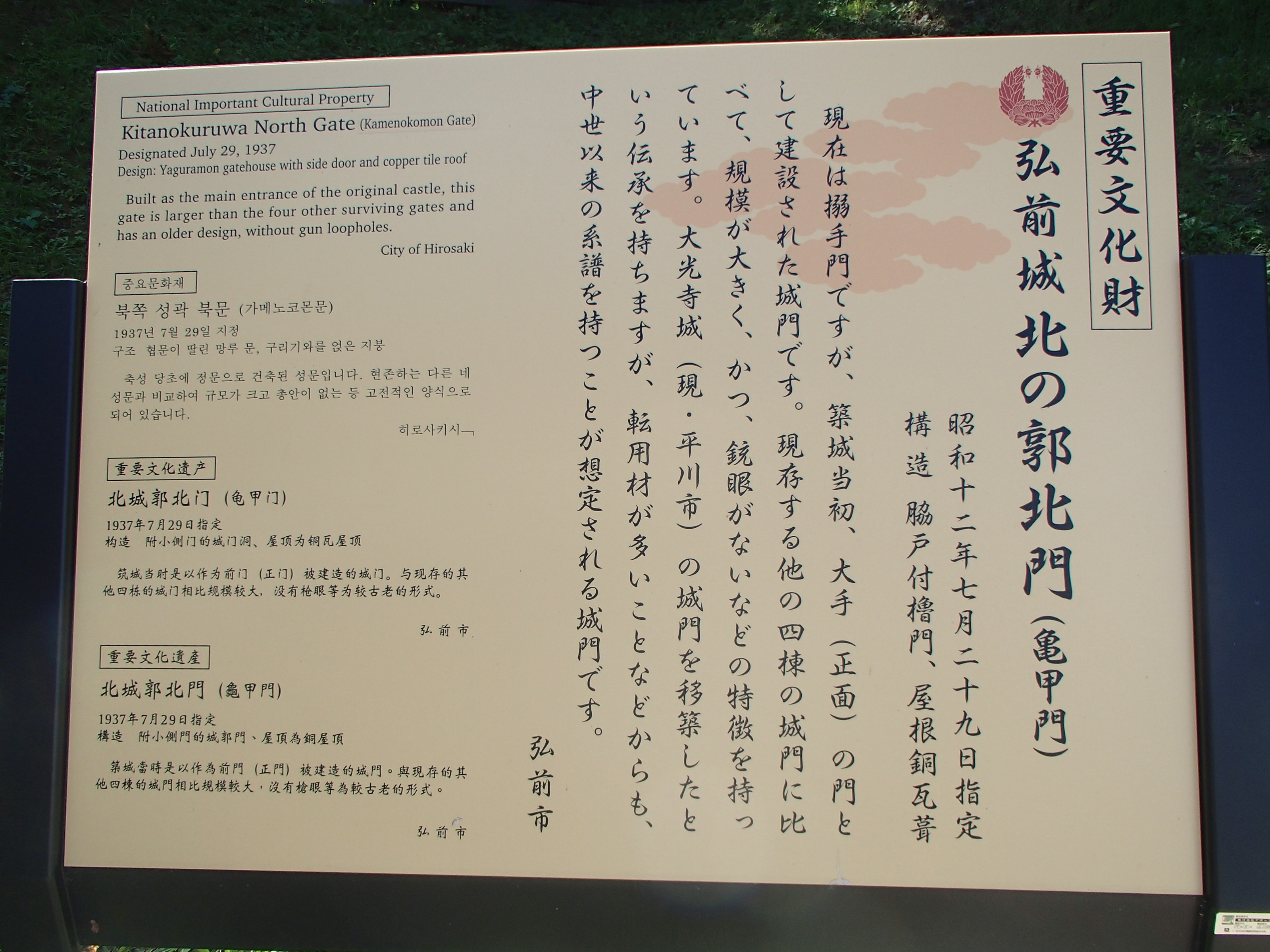

弘前城の北側亀甲門の近くに広場があります。花見の季節になると、そこには出店や「ろくろ首」や「へび女」みたいな、とっても怪しげな見世物小屋があったと記憶しています。でもこの時代には、こんなふざけた見世物小屋はありませんよね。今となっては確かめるすべもありません。ご存知の方がいましたら教えて下さい。

その弘前城へは、昨年、花見の時期ではありませんが何度か訪れました。

江戸前期1610年(慶長15年)頃の、多少なりとも、内戦が収まりつつあった時期に着工された城です。しかし、まだまだ安定した時代とはいえず、いつ戦争が起きるかわからない時期でしたので、当然ながら防御のための装置がたくさん見られますし、雪国ならではの作りもみられます。

隅櫓形式の天守閣は、三層で非常にシンプルなものですが、石垣の出隅に建設されていて、堀と桜の木に囲まれているため、花見のシーズンには格好の撮影ポイントになります。

さて城の建設の歴史をみると、1627年(寛永4年)の落雷で焼失したため、1811年(文化8年)に再建されたもののようです。その間200年の長きにわたって再建されなかったのは、江戸時代の武家諸法度等の制約のためかと思われます。当初は5層だったものが3層となり、石垣に面した角のみが破風を持つ簡素な天守になっています。

天守閣のほか、創建当時の隅櫓が3棟、城門5棟が国の重要文化財として当時の様子を今に伝えています。

重要文化財の櫓は二の丸の角に3棟存在し、方位名で丑寅櫓、辰巳櫓、未申櫓があります。

いずれも雪国らしく、三層の質素で重厚なつくりになっています。

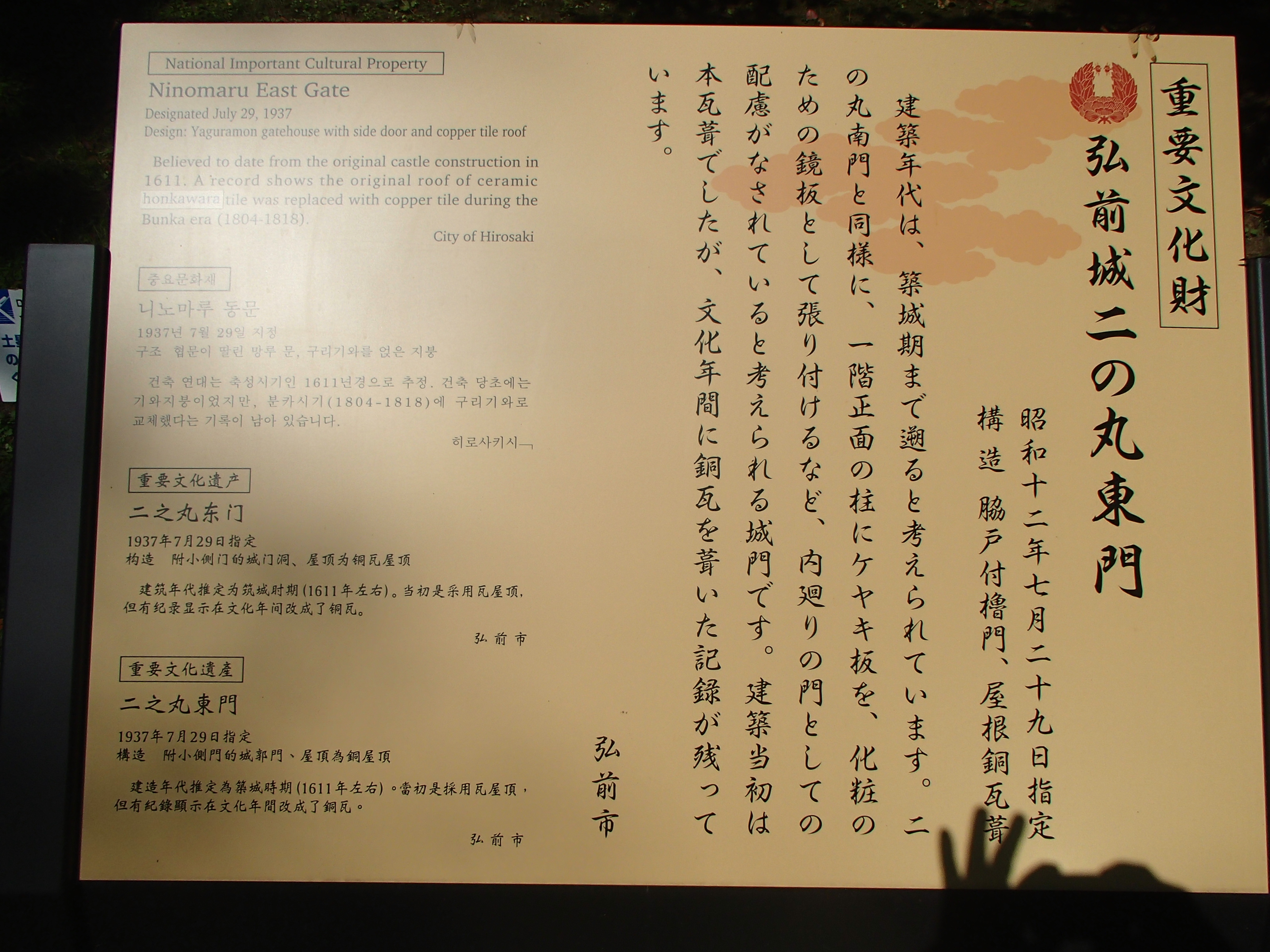

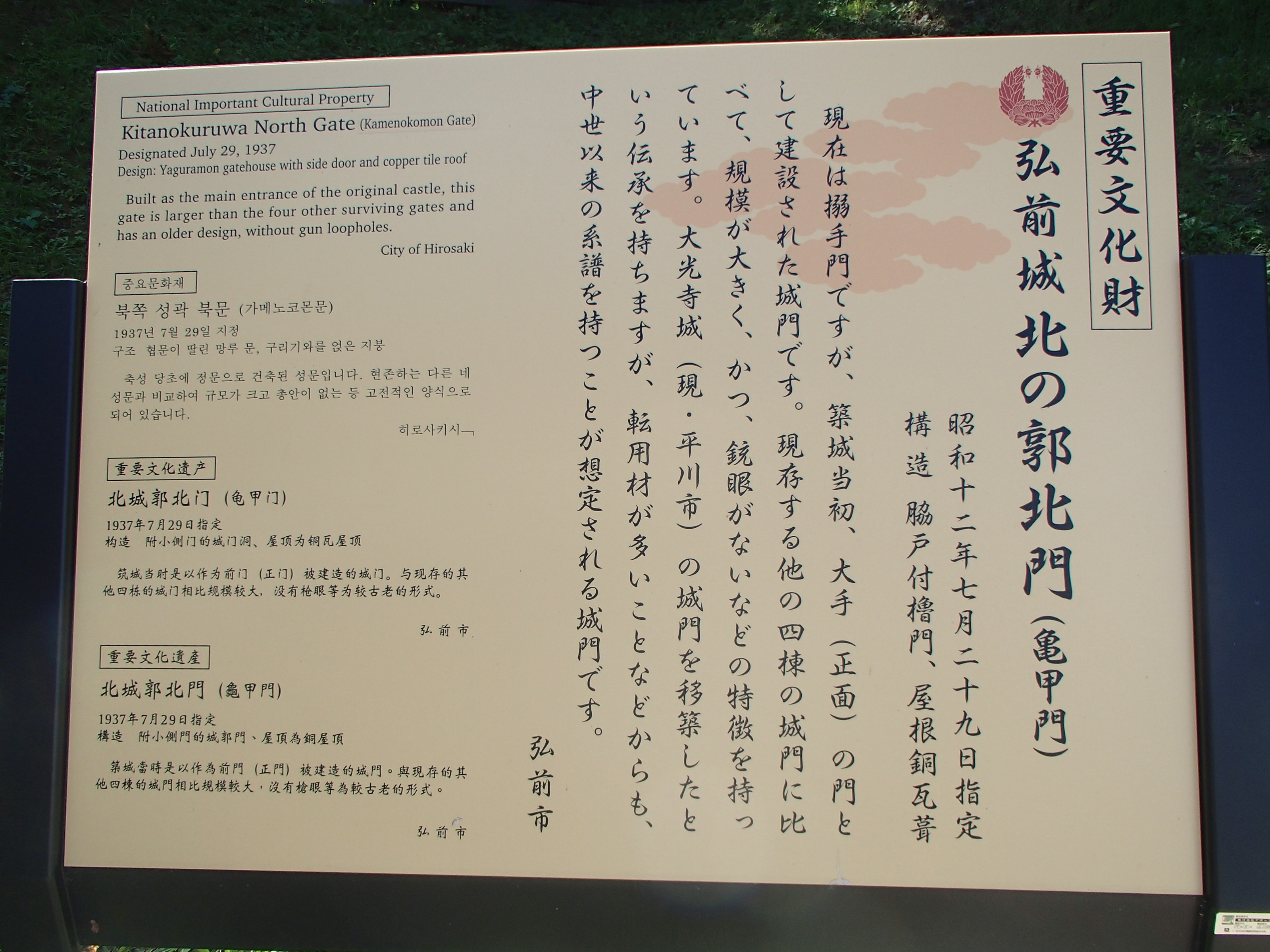

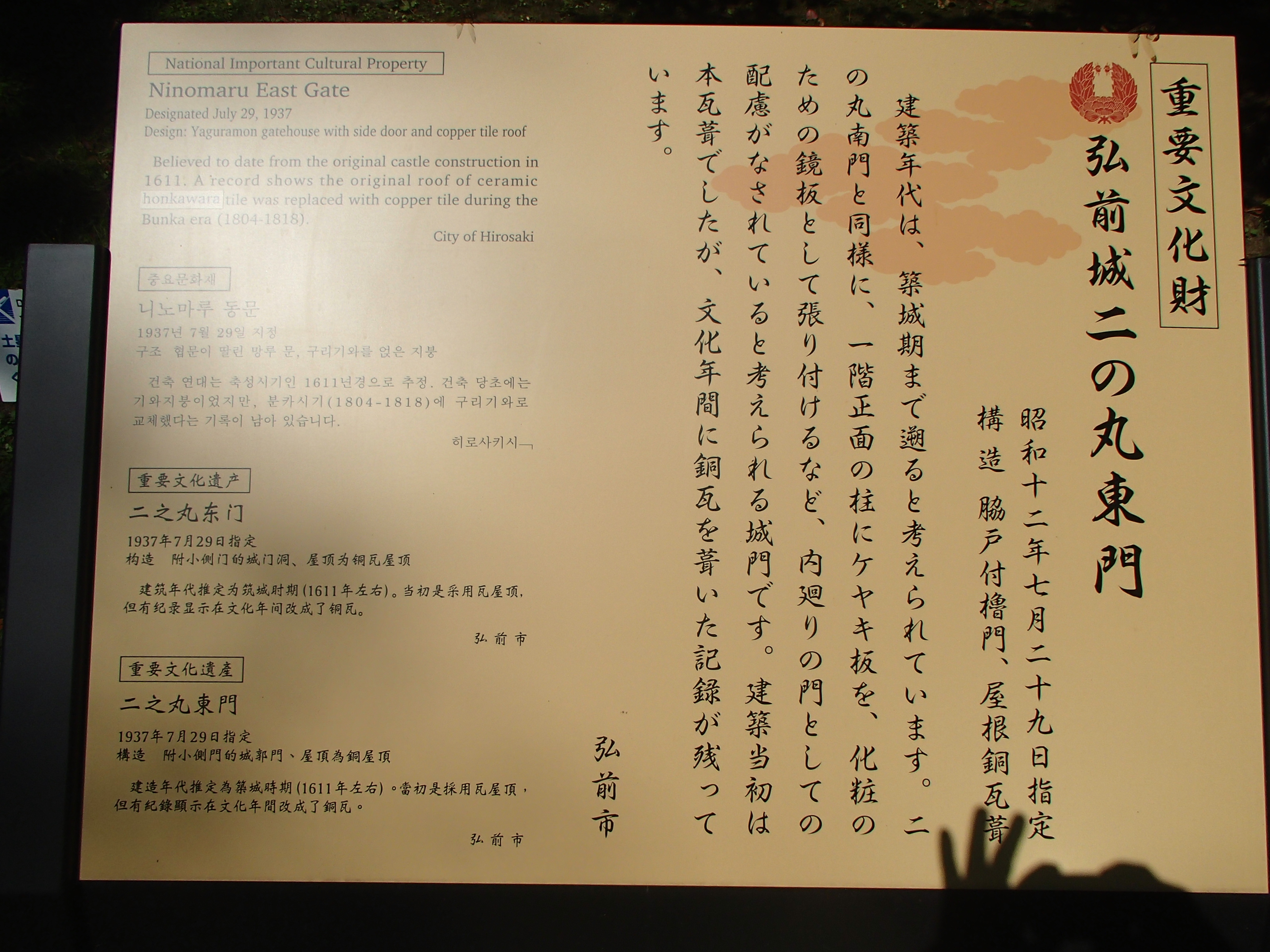

また、重要文化財の城門は5棟在し、三の丸東門、二の丸東門、三の丸追手門、二の丸南門、亀甲門が重厚かつ堅剛な当時の姿を見せてくれています。

それぞれの門の構造を外から注意深く観察すると、建設年度や形態が同じなのにもかかわらず少しずつ工法の違いに気がつきます。さらに、柱や梁に不要なホゾ穴を見つけることも出来ます。おそらく転用材を多く使ったために、その木材にあわせて建設したのではないでしょうか。

江戸時代といえども、まだまだ戦国時代の緊張感が十分残っていた時期ですから、相当の緊迫感の中、おそらく急いで防御のための施設を作ったのでしょう。

縁があって内部の調査をさせてもらう機会があったので、かなり細部まで観察いたしましたがそこかしこに緊張感が表れていて、当時の戦争の様子を垣間見ることができました。

業務上の写真の掲載は差し控えますので、みなさんは外観から想像してみてください。

さまよい紀行のアップが遅れて、「どうした?」と聞かれることがありますが、仕事が忙しくてままならない状況です。

今回も多くの写真を載せますのでご勘弁を願います。

弘前城追手門正面

弘前城追手門正面

追手門側面

追手門側面

追手門の見上げ

追手門の見上げ

結構天井が高いです。

おそらく積雪時の対応なのではないでしょうか。

追手門組物

追手門組物

弘前城南内門正面

弘前城南内門正面

南内門を城内から撮影

南内門を城内から撮影

弘前城三の丸東門正面を高所より撮影

弘前城三の丸東門正面を高所より撮影

三の丸東門の組物

三の丸東門の組物

三の丸東門の瓦組み

三の丸東門の瓦組み

三の丸東門の2階床組み

三の丸東門の2階床組み

弘前城二の丸東門の案内板

弘前城二の丸東門の案内板

二の丸東門正面

二の丸東門正面

二の丸東門の見上げ

二の丸東門の見上げ

二の丸東門の側面

二の丸東門の側面

弘前城亀甲門の案内板

弘前城亀甲門の案内板

亀甲門正面

亀甲門正面

亀甲門を城内から撮影

亀甲門を城内から撮影

亀甲門の脚部

亀甲門の脚部

弘前城丑寅櫓

弘前城丑寅櫓

弘前城申未櫓

弘前城申未櫓