第32回『建築と仏像のさまよい紀行』

「東大寺と東北」展(後編)

さまよったところ

宮城県多賀城市 東北歴史博物館「東大寺と東北」展

駐車場擁壁に掲げられた展覧会の案内板

駐車場擁壁に掲げられた展覧会の案内板

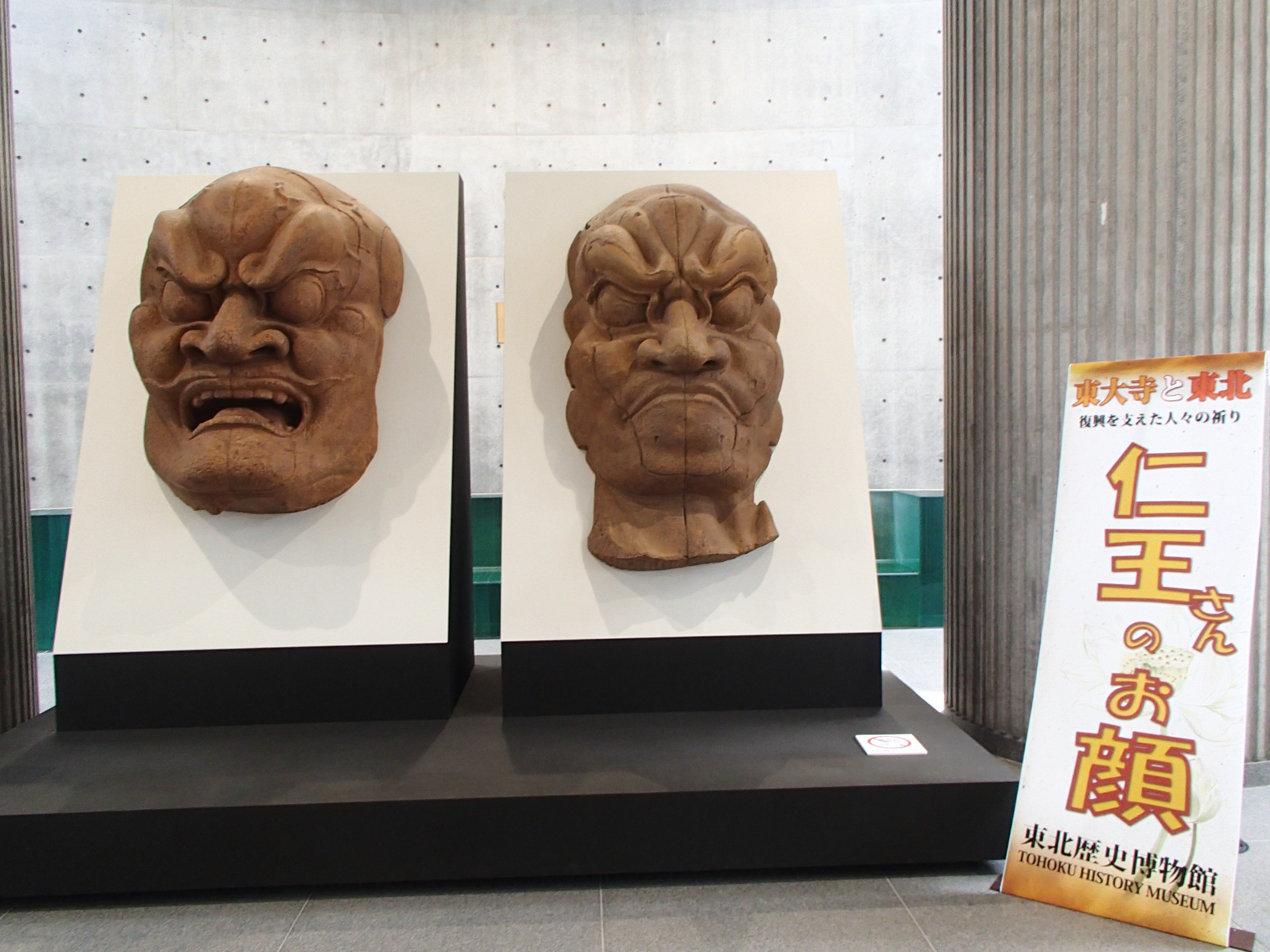

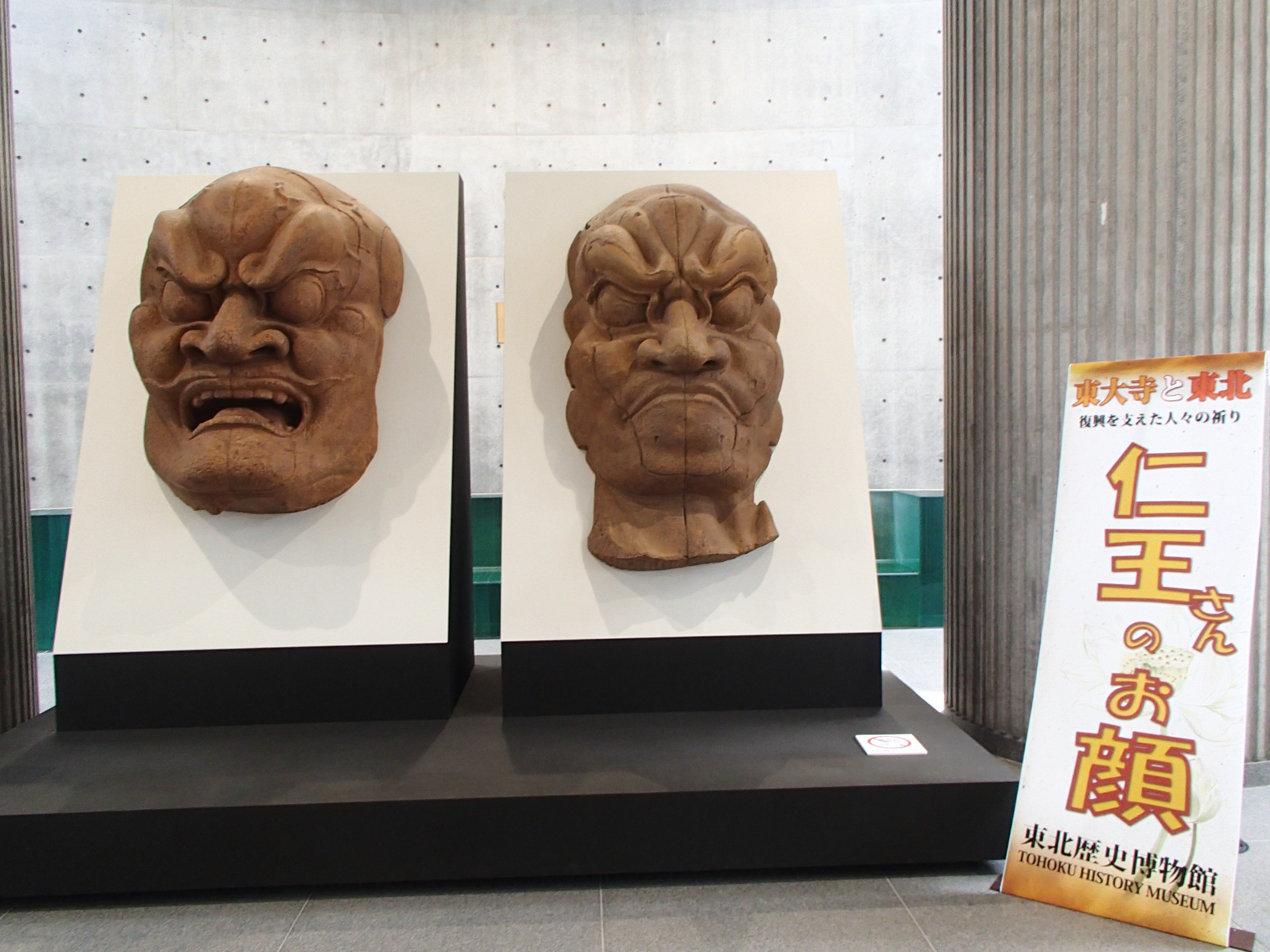

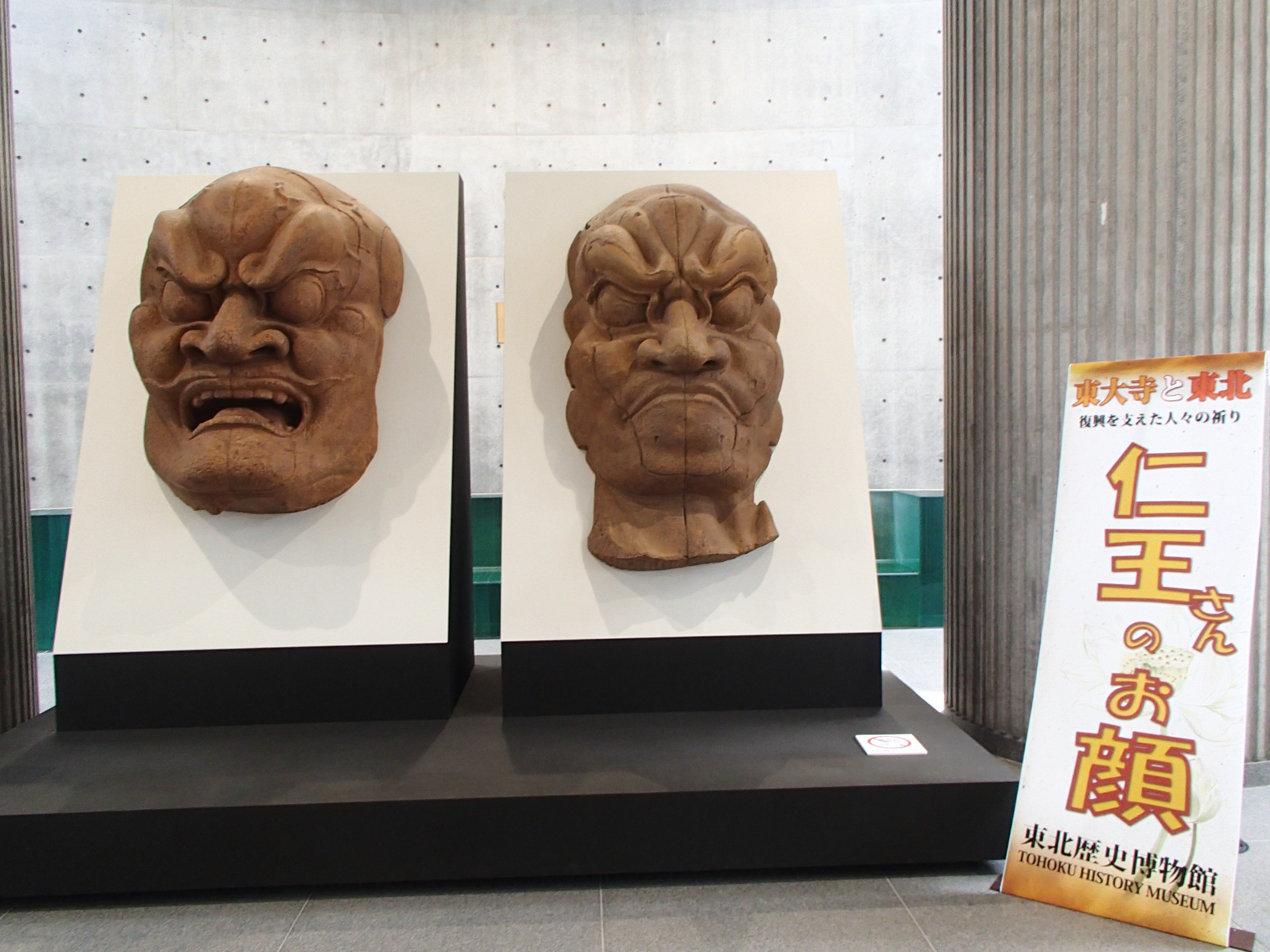

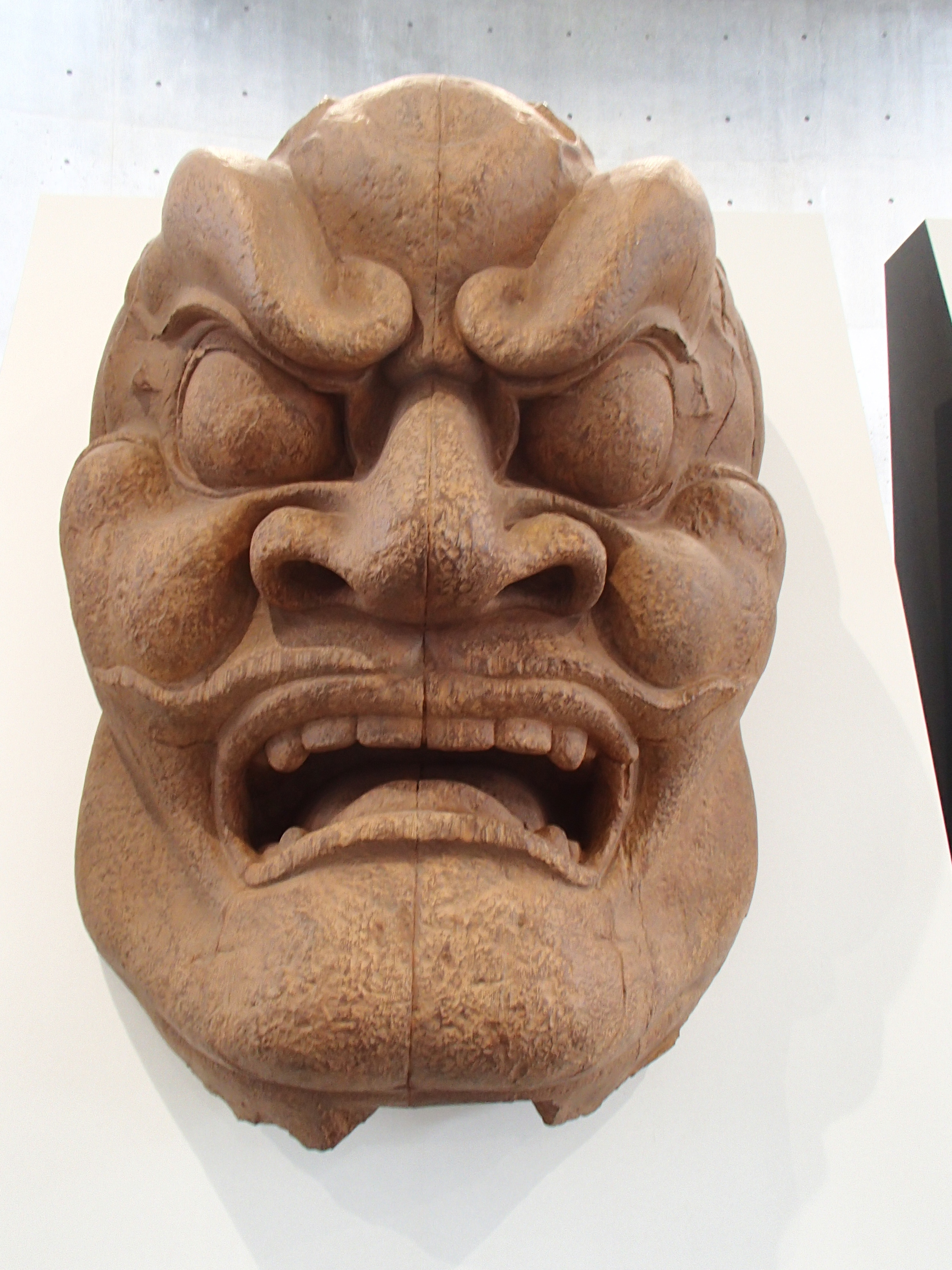

仁王像のレプリカ

仁王像のレプリカ

4月28日から6月24日まで東北歴史博物館で開催されていた、「東大寺と東北」展の続きを書きます。

「東大寺と東北」展のさまよい紀行は前半と後半に分けましたが、展示会も前後半で入れ替えがありました。私の文章の前後半は、展示のそれとはまったく関係ありませんのであしからず。

私にとって展示内容の入れ替えで興味があったのは、重源上人の直筆勧進状が前半に展示され、東大寺の重源坐像が後半から展示されたことです。

今回の展覧会において、仏像以外で待ち遠しかったのは、重源上人と公慶上人両名の東大寺復興プロデューサーの筆跡です。二人の生きた時代は違いますが、いわゆる両英雄の肖像彫刻と書状が展示されたのです。

当然ですが、成し遂げたその結果から、二人ともに相当に強い意思をもつカリスマ的リーダーだったはずです。二人はどのような筆跡を残したのでしょうか。今回の展示では、その筆圧から、二人の人となりがうかがえる事ができて、とても楽しい時間をすごすことができました。

すでに重源上人坐像については、東大寺での御開帳のときと、運慶展のときに書きましたが、何度観ても鬼気迫る迫力を感じます。特に俊乗堂での御開帳時には、正面から見据えられ、息が止まるほどの迫力に圧倒されました。その後、東京国立博物館での運慶展では、運慶の肖像彫刻作品として拝観したせいか、ちょっと穏やかな表情にも見えて、見るときのタイミングでこれほどまで感じ方が変わるものなんだなあと思いました。

もし快慶が重源坐像を製作していたら、もっときれいな姿に仕上がっていたかもしれませんが、運慶は遠慮なく感じたままに製作したのでしょう。内面までも写し取って表現しているように感じます。

どこからか「わかるけど、運慶、それはやり過ぎでしょう。」と聞こえてきそうです。

その一方、公慶上人を製作した人はちょっと遠慮があって、そこまではやれなかった感があります。

公慶上人坐像は、江戸時代に製作されたもので、なんとしても事業を成功させなければならないといった、強い意思が表情全体に表れています。何歳の頃の公慶上人でしょうか、若々しく、軽快に行動しているようなそんな雰囲気を感じます。顎の張りや目のくぼみは、重源にも表現されていますが、とてもしっとりした感じがします。もちろん本人の姿を見たことはありませんが、おそらくかなり克明に生き写しされた彫像に違いないと感じさせる、完成度の高い作品だと思います。

当然ですが、そのころは重源の存在は知れ渡っていたでしょうし、公慶上人の肖像を作製した人も重源坐像を意識していたでしょう。もちろん復興する上で公慶上人は、偉大な先輩重源を意識していたと思います。情報伝達の手段の少ない時代において、肖像彫刻はとても重要な役割を果たしたのだと思います。

次は筆跡です。

まずは重源上人勧進帳ですが、一文字一文字が力強く丁寧に書かれています。また、文字の払いや止めにしっかりした意思の強さを感じます。その一方で文字の太さにリズムがあり、重要な言葉を強調して書いているような気がします。

公慶上人の書状は、流麗で流れるような筆致に、重源上人の文字とは違う「俺はやるぞ!」といった信念が感じられます。

両名ともに命懸けで死ぬ直前まで復興業務にたずさわったスーパーマンです。その人たちの直筆ですから、きっと、いろんなことを読み解くことができるのだと思います。残念ながら、私には古文書が読めません。もし読めたらどんなにか楽しいのになあと思いながら文章を眺めてきました。

さて復興プロデューサーからはなれて、次は快慶作の地蔵菩薩です。

まさに「The KAIKEI」という作品です。完璧とはこういうことだと思います。

快慶は、重源とたくさんの事業を成し遂げます。とても印象深いのは、兵庫県小野市にある、浄土寺浄土堂の作品です。

建物は重源の大仏様の様式でできており、内部は、外観のシンプルさからは想像できない、骨組みを露出させたメカニカルな構成になっています。その中央に、快慶作の巨大な阿弥陀三尊が安置されています。

何よりもすごいのは、西側の窓を背にした阿弥陀如来が、夕方になると夕日が建物内に入り込み、太陽光線が床板と小屋組とを反射しながら、あたかも後光のごとく阿弥陀如来を浮き立たせるのです。残念ながら私が拝観したときは曇りでその姿を観ることはできませんでしたが、ぜひ次は、天気予報を見ながら、鎌倉時代に重源と快慶が計画した建物空間計画を見てきたいと思います。

またまた話が横道にそれましたが、今回展示された快慶作の地蔵菩薩立像に戻します。

上品で端整な顔立ちの地蔵菩薩は、スタイルも抜群に美しいのです。

頭の形やきりっとした目は、ただそれだけで聡明さを印象付けます。眉のラインから鼻筋の通り、頬の微妙なふくらみに至る曲線は美の極致といえます。高野山展のときもそうでしたが、運慶と快慶、同時代に存在した天才二名の競演がまたまた実現しました。

右足を少し前に、まさに動き出そうとした瞬間を描いたものです。動き出しそうな身体のひねり、流れるような衣紋、正面に立つとあまりの美しさにため息が漏れます。

法衣には彩色やきり金がほどこされ、地蔵菩薩の動きにあわせてその法衣が、美しく微妙に揺れるのです。

中性的な美しい地蔵菩薩は、快慶でなければ成しえない作品だと思います。パーフェクト!

また、仏像としては平安時代末期の阿弥陀如来坐像が展示されました。造型や時代的には定朝様の作品なのでしょう。インパクトといった点では、弥勒仏坐像や重源坐像を見た後には若干の物足りなさを感じますが、定朝様からしだいに奈良仏師の台頭の橋渡し時期の作品なのでしょうが、いわゆる定型美としての仏像の原点を見ている安心感を与えます。

そのほか、気になる作品としては東大寺の縁起図や落慶供養図が数枚展示されていました。

その絵の細部には、当時の風俗や人々の営みの一端が垣間見ることができて、いつまで見ても興味は尽きないし飽きない絵でした。

最後に、金銅八角燈籠火袋羽目板の一面が飾られています。唐草をバックに平面板に刻んだ作品ですが、顔や腕のふくよかさ、優雅な条はくはまさに奈良天平美術です。

おそらく1000年以上ものあいだ、参拝者の目にふれ今まで受け継がれてきたものだと思うと、日本の文化の継承のすごさを感じるとともに、誇りに感じます。

「東大寺と東北」展はとてもすばらしい企画だったと思います。

東大寺展のパンフレットに示された作品概要。

東大寺展のパンフレットに示された作品概要。

法華堂(三月堂)

法華堂(三月堂)

左側は奈良時代で右側は鎌倉時代の作品

それぞれをつなぎ合わせました。

東大寺俊乗堂

東大寺俊乗堂

浄土寺浄土堂

浄土寺浄土堂

南大門の仁王像レプリカ(あ形)

南大門の仁王像レプリカ(あ形)

南大門の仁王像レプリカ(うん形)

南大門の仁王像レプリカ(うん形)

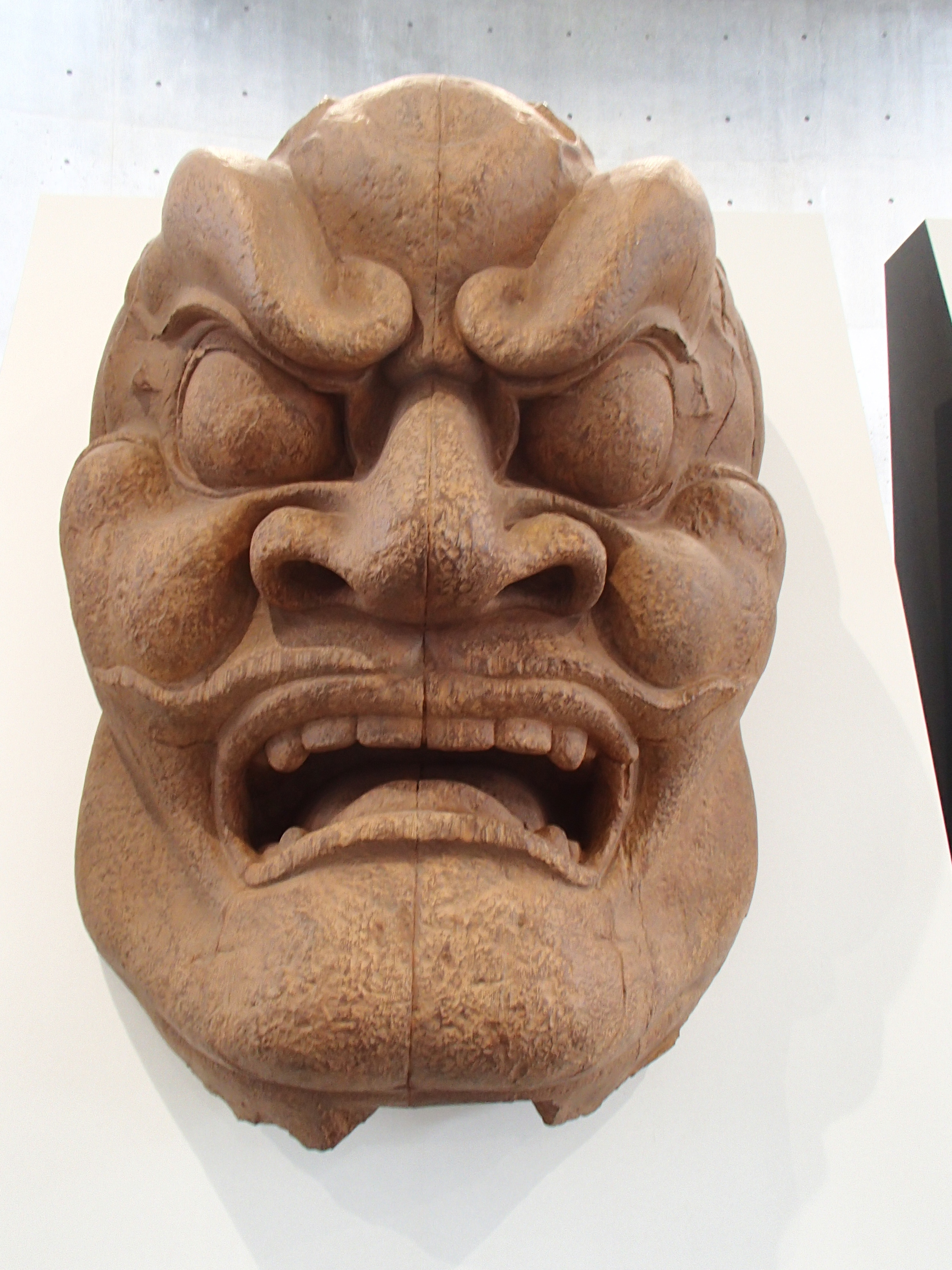

あ形の口

あ形の口

うん形の口

うん形の口

毘慮遮那仏(大仏)の右手

毘慮遮那仏(大仏)の右手

毘慮遮那仏(大仏)手相

毘慮遮那仏(大仏)手相

展覧会のみやげ物

展覧会のみやげ物

五劫思惟坐像のスタンプと重源坐像の定規。

大仏殿の背面です。

大仏殿の背面です。