第45回『建築と仏像のさまよい紀行』(松江城・姫路城)

訪れた城郭

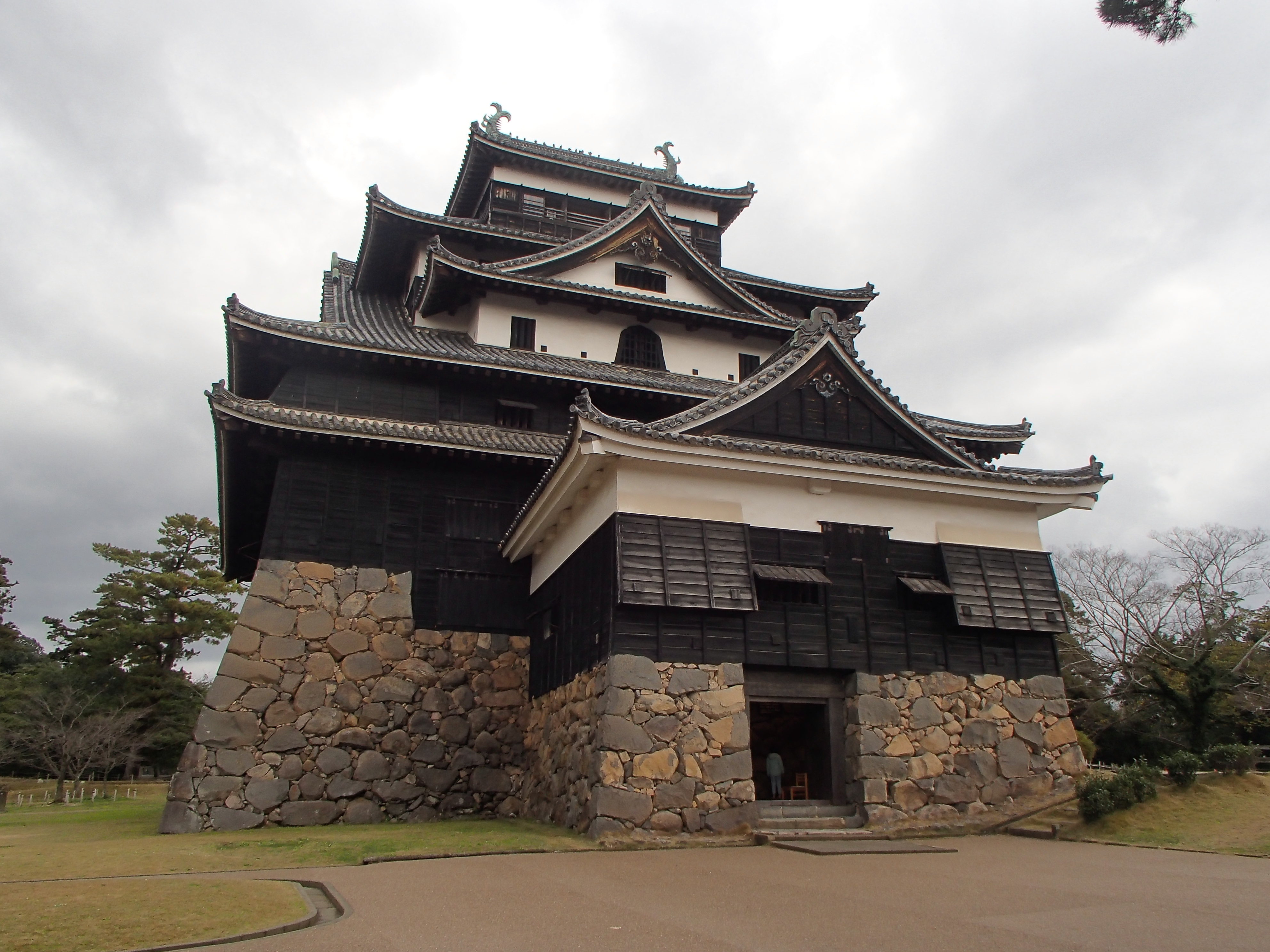

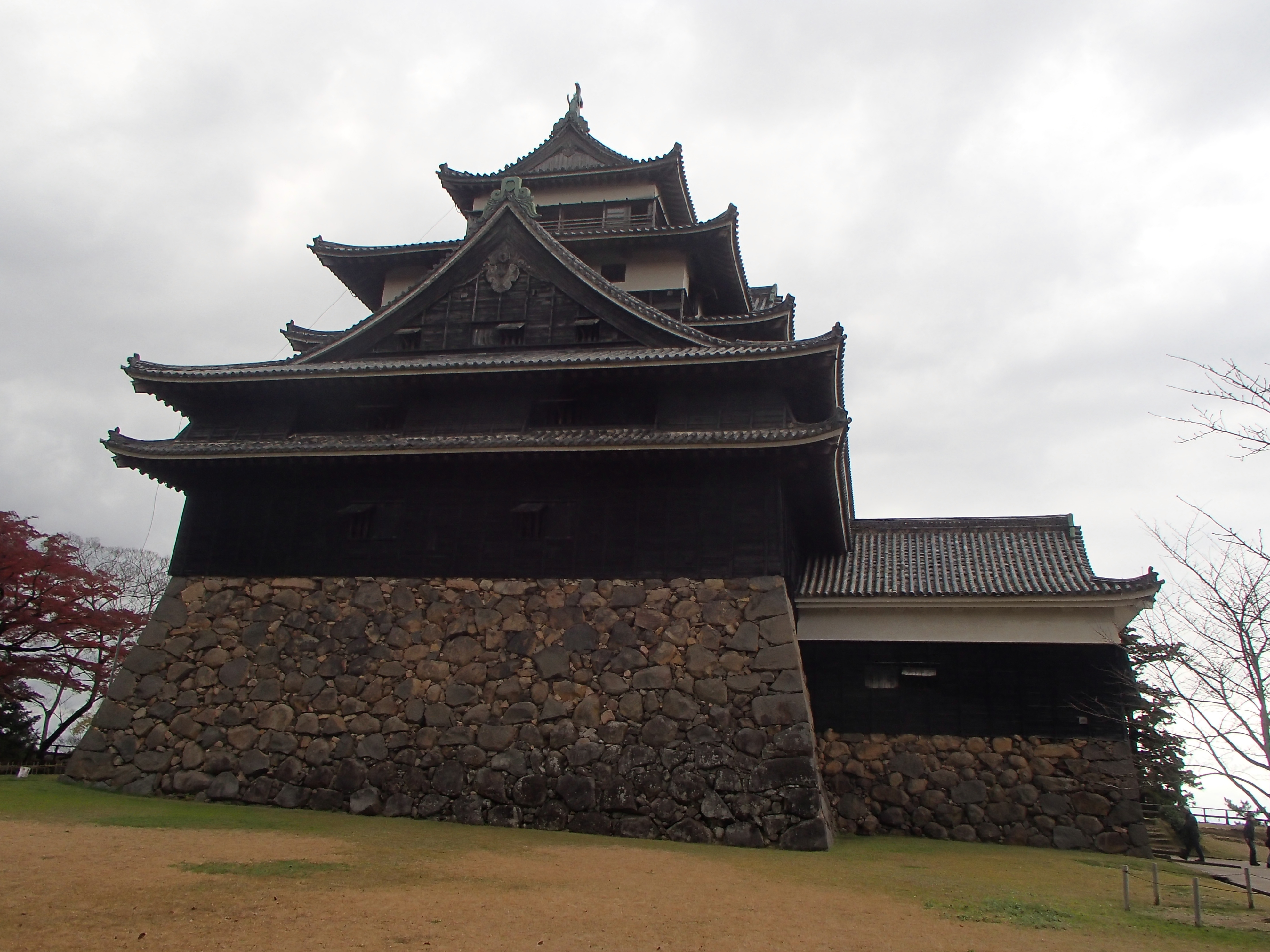

松江城(松江市)

姫路城(姫路市)

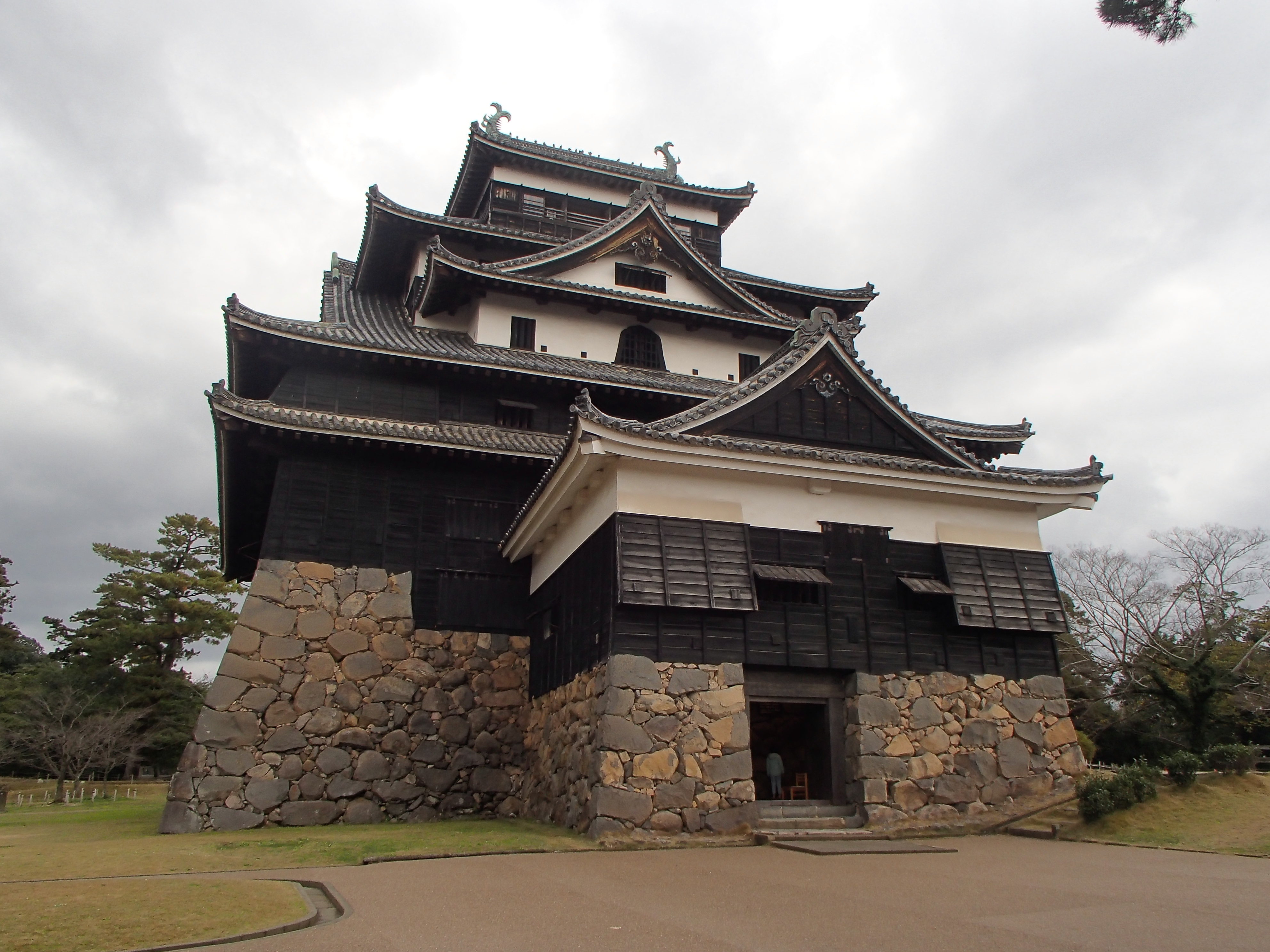

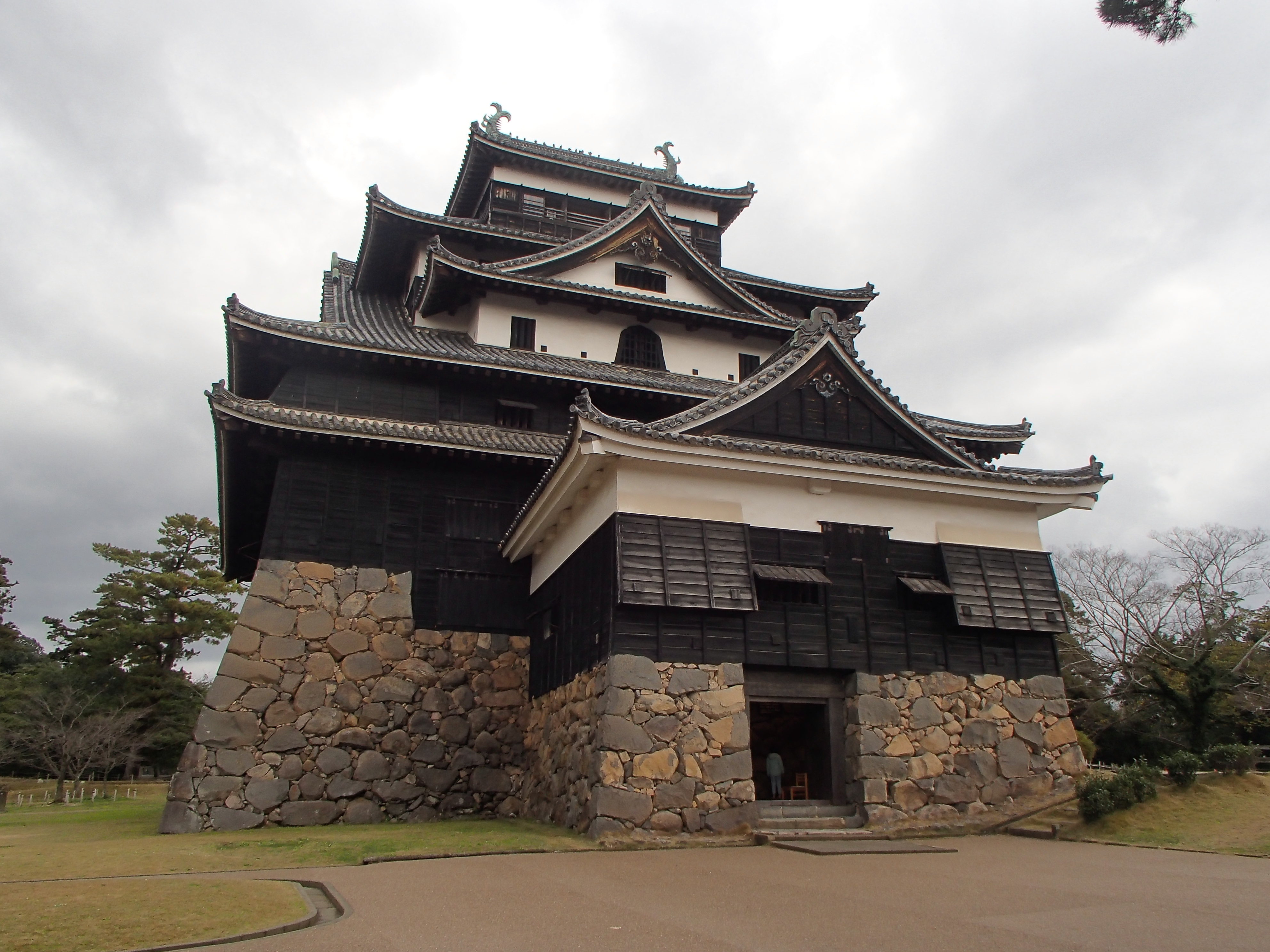

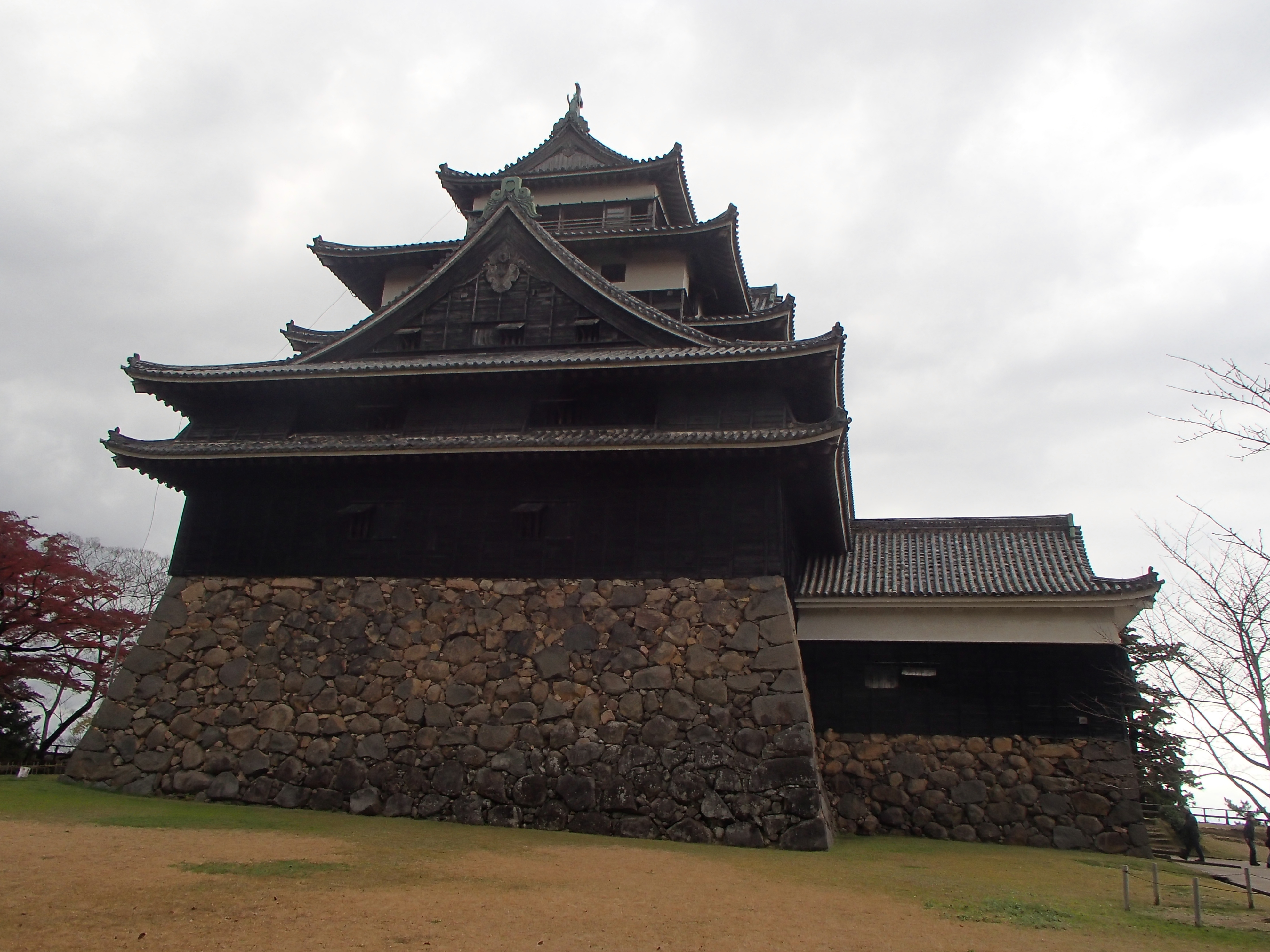

松江城天守全景

松江城天守全景

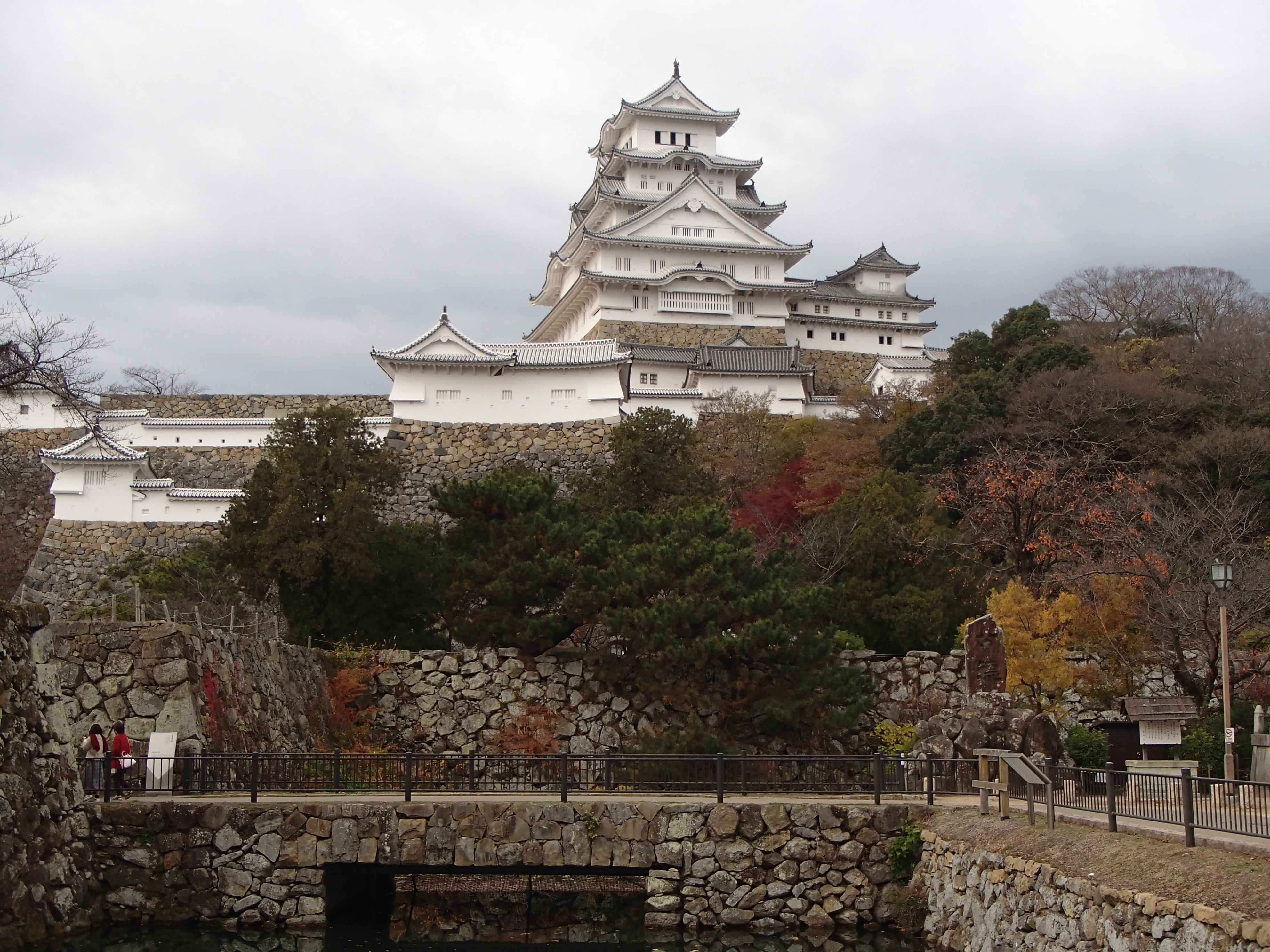

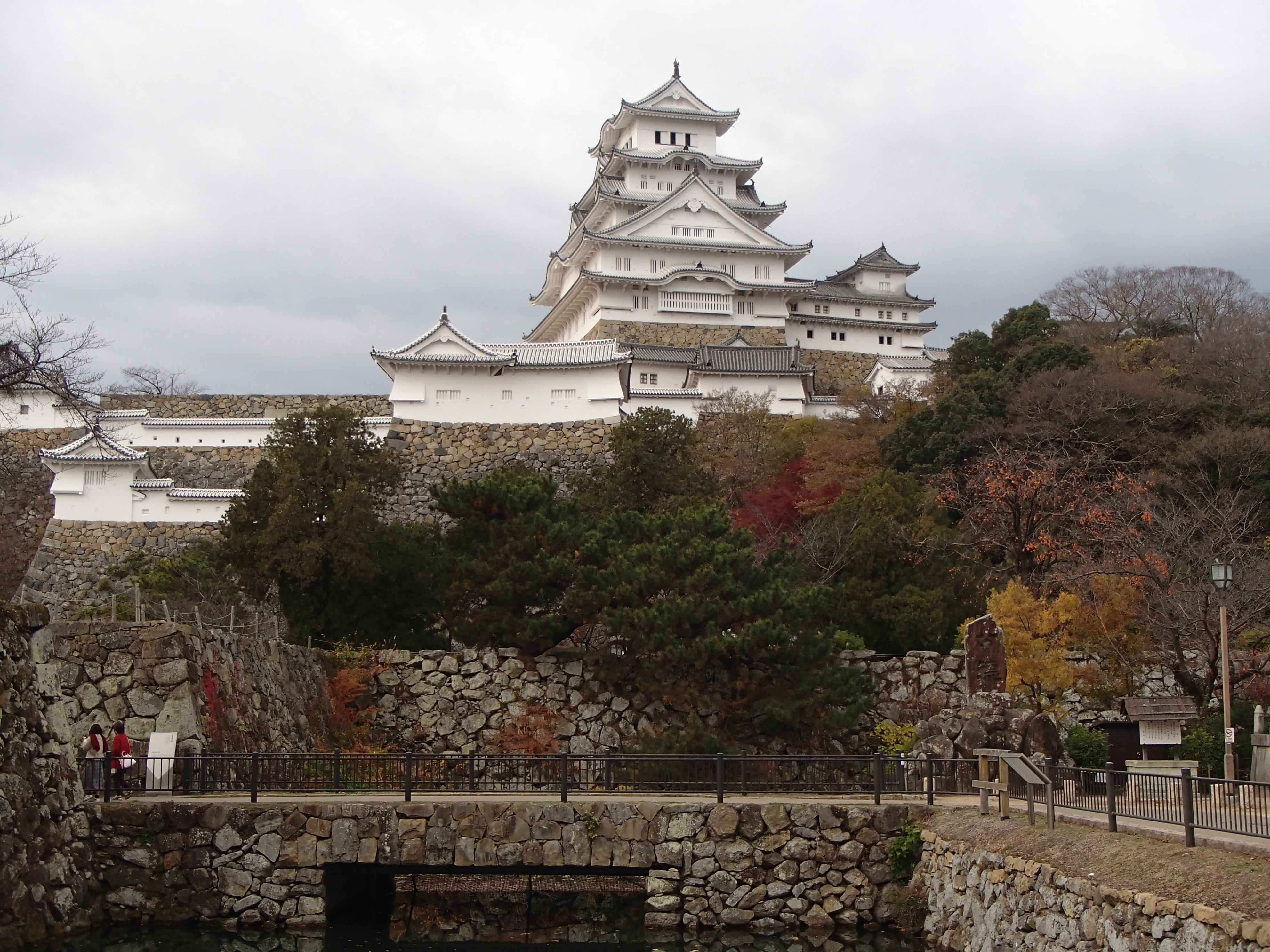

姫路城天守遠景

姫路城天守遠景

今回は城郭を旅したいと思います。

子どものころ城の絵を描いたことはないですか?

私は近くに近代の城がなかったので、写真で見た千鳥破風を中心にすえた定番の天守の姿を画いていました。子ども心に城に対するあこがれのような想いがあって、たくさんの絵を描いていたことを思い出します。

私の城のイメージは、下層ほどどっしりと大きく、上階に行くにしたがって徐々に逓減し天に伸びていく天守閣です。層毎に豪華な千鳥破風や唐破風を左右対称形した安定感のある姿です。そんな私の子ども時代は、エコノミックアニマルと揶揄されながらも高度経済成長期の真っ只中。ジャパンアズナンバーワンとも言われ誰でもが可能性と明るい未来を持って、自分の城を持つため必死に働き、城主となったあかつきには、威厳と責任を負う家長の姿を大きな目標にしたのではないでしょうか。

今はそのような意識はなくなってしまいましたし、当然、そんな馬鹿げた封建的な考えは通用しません。しかし、同時に、日本人の持っていた勤勉さや責任感も一緒に無くしてしまったような気がします。

結果的に日本の経済力も技術力も低下し自信まで失ってしまっているのに、過去の栄光にすがるような施策でごまかしている政治にはうんざりします。

そんな中途半端な気持ちで城郭建築の前に立つと、その巨大で威圧的な木造建築に圧倒され、「腹を切る覚悟があるのか。お前がしっかりしろ」と封建時代の日本人の「覚悟」を見せ付けられたようで気持ちが引締まります。前置きが長くなりましたが、今回のさまよい紀行は、美保神社の帰り道で訪れた「松江城」と、神戸空港から仙台に帰る前のほんの隙間の時間に立ち寄った「姫路城」の城郭建築について書きたいと思います。

城については、以前のさまよい紀行で、奈良時代の中央政権の最前線基地であった多賀城跡(宮城県多賀城市)や宮沢遺跡(宮城県大崎市)などの防御と戦闘のための古代の城を書きました。さらに仕事で調査している弘前城や、信州の旅で訪れた松本城などの現存している江戸初期の近代城郭についても書きました。

同じ城郭建築であっても、城の役割は時代ともに少しずつ変化しています。日本が統一される前の古代から中世の内戦時代に造られた防御と攻撃の前線基地は、江戸時代の平和な時代のシンボリックなデザインによる城主の威厳を保つ城に変化していきます。

現在、建造物として残っている城郭は、ほぼ平和な江戸時代の近代の作品です。もちろん弘前城の亀甲門(桃山時代初期 大光寺城より移築)のように、戦国時代の荒々しい建物もありますが、それでも優雅さと気品のある美しい姿を私たちに見せてくれます。そのように、近代の城の目的は時代とともに変わりました。

城は多種多様な姿を見せてくれます。その分類としては、立地で分類する「山城」「平山城」「平城」「水城」が一般的です。しかし、平和な時代になると、攻撃防御の必要性が少なくなり、山城や水城は姿を消してゆきます。城下町という言葉があるとおり、統治する城郭を中心として、街が広がり形成されてゆきます。

今回訪れた松江城と姫路城は、そのような近代の城郭建築の代表格だと思います。

城主の威厳を象徴するために城は役立ちました。そのことにより統治能力が増すのであれば、なおさらデザインにはこだわったはずです。江戸時代は一藩にひとつの城という「一国一城令」が公布され、戦国時代の多くの城郭建築は解体されました。藩に残された一国のうちの一城は、堂々たる姿で領地民に城主の存在を誇ります。

その姿は、神社が変化したような形状もあれば寺の火頭窓を模したものもあります。

そのような城郭建築も、明治の廃城令と、米軍による無差別空襲爆撃により多くの日本人の命とともに失われました。

さて、天守閣は平面形状や立面形状で分類することができます。ここでそれらの形態で分類した例を示してみます。

城の主要建物には、天守・小天守・櫓(やぐら)・渡り櫓・廊下などがあります。現存する建物や絵図で残る平面図にはそれらが複雑に組み合わされて城郭ができています。それらの組み合わせにより、

単独天守型は、天守一基がポツンと独立して立つ形状(弘前城など)。

2基複合天守型は、天守と櫓(やぐら)が一体となっている(松江城など)。

2基結合天守型は、天守と小天守等が渡り櫓等でつながっている(名古屋城など)。

さらに増築数が増え、3基複合天守型・3基結合天守型・3基複合結合天守型・4基複合結合天守型、そして、もっとも複雑で大規模な城郭として4基連結型天守型があります(姫路城など)。

4基連結型天守型は大天守と3基の小天守または櫓が渡櫓で結合されたものです。

附け櫓が天守複合している2基複合天守型の松江城

附け櫓が天守複合している2基複合天守型の松江城

4基連結型天守型の姫路城(パンフレットより)

4基連結型天守型の姫路城(パンフレットより)

それぞれの形態は、当時の城主の思想が色濃く反映されたものとして、どのような思いで設計されたかを想像しながら見学するのも、城郭建築を楽しむ方法だと思います。

それでは2基複合天守型の松江城を見学してみましょう。

戦国時代のこの地は、毛利家が治めていましたが、関が原の戦いで他国へ厳封されたため、横尾家が入り現在の松江城下を造ったといわれています。

松江城築城の歴史は、パンフレットによると関が原の戦い後、出雲・隠岐を拝領した堀尾家三代(吉晴・忠氏・忠晴 1600年~1633年)が松江を城の建設地と選定し現在の松江市の礎を築きました。そして、松江城の竣工は2012年に発見された棟札により1611年(慶長16年)であることもわかりました。

建築概要は、石垣で囲まれた地下1層と上階に4層を持つ5階建てで、天守の地下と、南側に突き出た平屋の付け櫓が一体となった2基複合天守型です。平屋の付け櫓の平面は若干不整形です。外部にむかって広がる平面計画は、敵に対し扇状に広げる事で攻撃をしやすくしたのではないでしょうか。天守は上階へ規則的に逓減し、最上階の5階望楼は極端に狭くなります。この形式は攻撃防御のための機能性を重視したもので、そのために戦国時代の雰囲気を持つ外観になっています。外壁は黒塗りの下見板で、これもまた戦闘色の強い天守の姿を見せてくれます。

附け櫓が天守と直角に交わらず複合している

附け櫓が天守と直角に交わらず複合している

2基複合天守伏図

2基複合天守伏図

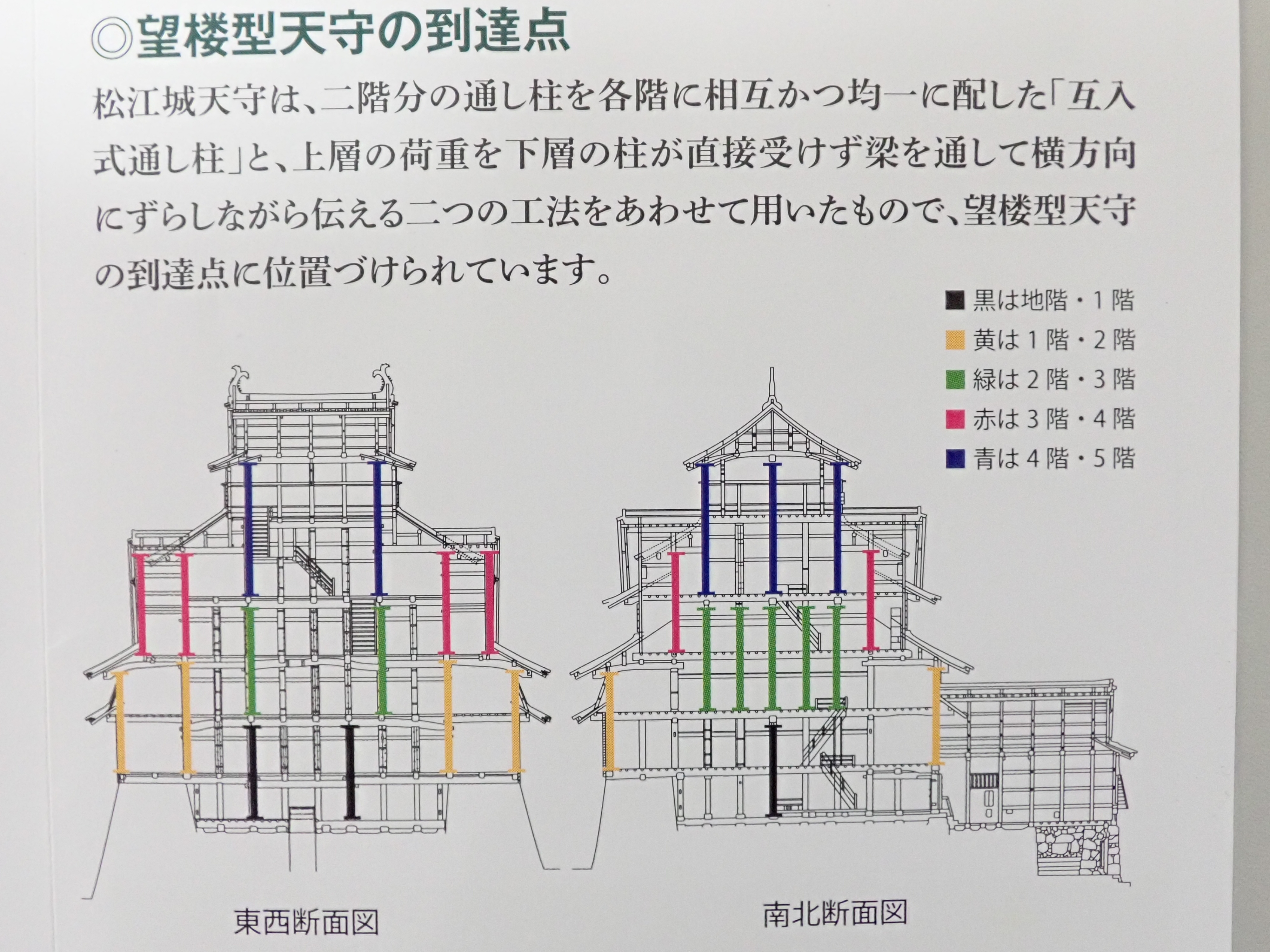

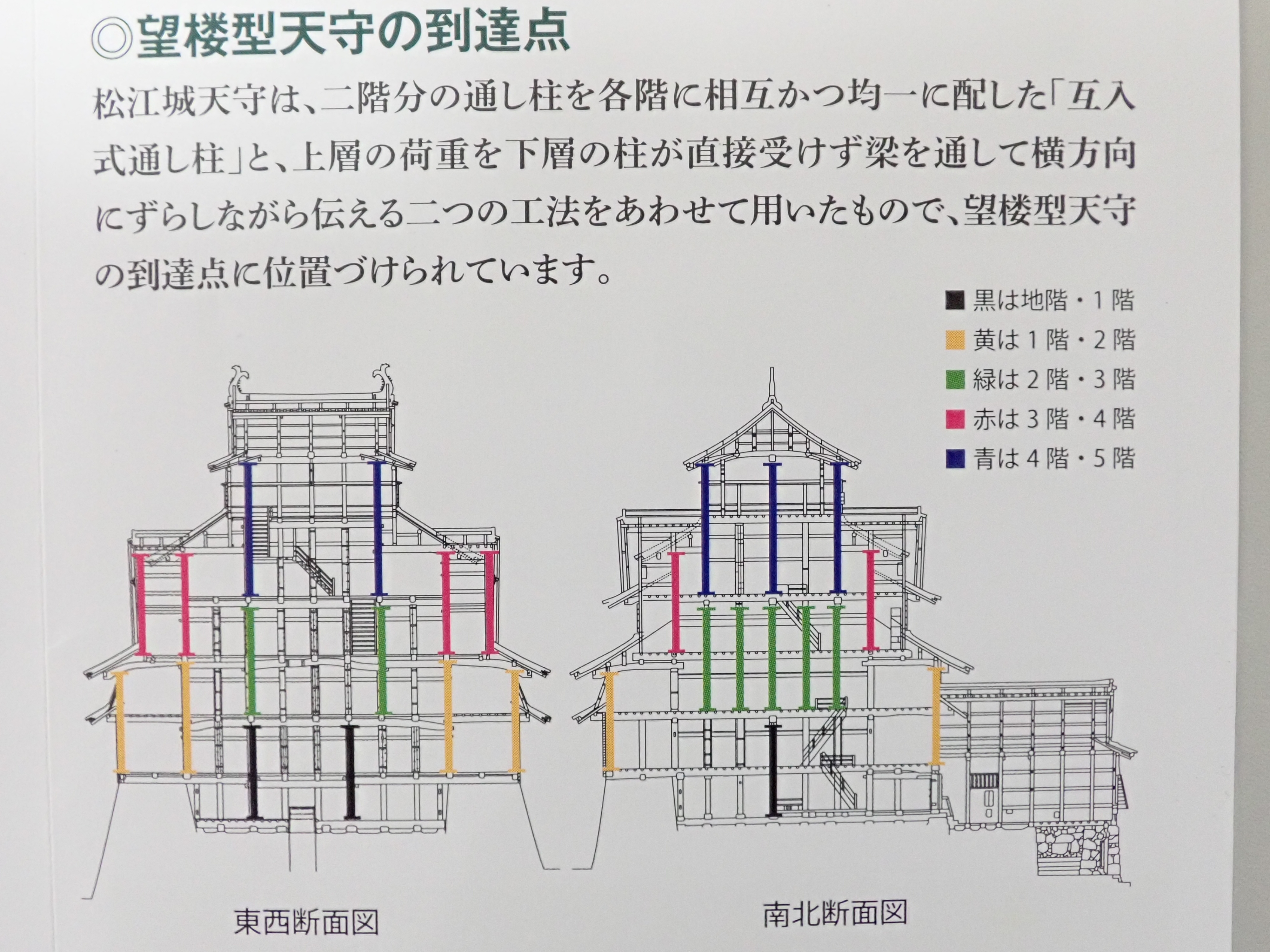

構造的な特徴としては、柱の割付は整然としていますが、2層通し柱を互い違いの層で配置し、柱軸力の集中を避ける工夫がみられてとっても興味深いです。その様子は、パンフレットの写真に色違いで柱を示しています。

2層通し柱軸組図

2層通し柱軸組図

隣あう柱の大きさが違うのは通し柱の起点が違うため

隣あう柱の大きさが違うのは通し柱の起点が違うため

包板の全景

包板の全景

包板の接写

包板の接写

たとえば、石垣の上の外側の1層目の柱(黄色)は1層と2層の通し柱で、内部の柱(緑色)は2層と3層の通し柱になっています。その上には外側の3層と4層の通し柱(赤色)によって4層目の屋根を支えます。

4層と5層の通し柱(青色)は、5層目から急激に面積を狭め望楼に到達しますが、望楼の床と屋根を支えるのはこれらの柱ですが、その足元は細かく配置された2層と3層の通し柱(緑色)になります。梁への負担を軽減させ、上手に力を分散させながら、最下層の基礎まで力を伝達させる構造計画には感心させられます。おそらくこのような手法(工法)は経験の中で培われたものと想像します。

また、上階の荷重を支えるため大きな柱が必要になりますが、松江城では、たくさんの木材を集めて大きくする、いわば集成材が用いられていました。ここでは「包板」とよばれ地階から4階までの柱に使用されています。包板は柱の周囲に板を張り付けたものですが、張り付ける方法は、カスガイで固定しさらに鉄輪で締め付けるものです。1面から全周の4面を板で包み込んだものまでありますが、これは、柱の表面の化粧の意味もありますが、天守であることと、鉄輪で厳重に締め付けていることから補強の意味で用いられたと考えられます。天守の総柱本数308本のうち103本に確認されています。

平和な時代の天守は、城主の執務スペースとしては不便な建物だと思います。戦国時代から平和な時代へと武士の意識は変わり、それとともに徐々に建物も変わってゆく時代の曲がり角になりました。

以下に写真を添付しますのでご覧ください。関が原の戦いを勝ち抜き、まだこれから何が起きるかわからない先の見えない時期です。だからこそ築城における城主の想いが伝わる城なのではないでしょうか。

整然積まれた石垣 馬溜りと太鼓櫓

整然積まれた石垣 馬溜りと太鼓櫓

石垣には巨大な石がはめ込まれて権力を誇示する

石垣には巨大な石がはめ込まれて権力を誇示する

本丸にはクランクした険しい道が続く

本丸にはクランクした険しい道が続く

一の門の基礎にも大きな自然石が積まれる

一の門の基礎にも大きな自然石が積まれる

附け櫓の土台

附け櫓の土台

天守の地階と基礎

天守の地階と基礎

4層目から極端に狭くなった最上階

4層目から極端に狭くなった最上階

天守千鳥破風の頂部から城下を見下ろす

天守千鳥破風の頂部から城下を見下ろす

二段のホゾが交差する複雑な納まり

二段のホゾが交差する複雑な納まり

ちょっと危なっかしい仕口

ちょっと危なっかしい仕口

曲がった木材を屋根の曲率に上手にあわせた

曲がった木材を屋根の曲率に上手にあわせた

長く突き出た出隅の庇を支える隅木根元

長く突き出た出隅の庇を支える隅木根元

互いに貫を上下に交差させている

互いに貫を上下に交差させている

下屋垂木の根本

下屋垂木の根本

鉄輪の外に包板を張り付けている

鉄輪の外に包板を張り付けている

これは後で補強したものであることがわかる

天守の最上階の階段手摺りはオシャレに造作が

天守の最上階の階段手摺りはオシャレに造作が

加えられている

さて次は、城郭の最高峰4基連結型天守型の白鷺城と称される姫路城をさまよいます。

漆喰で仕上られて間もない天守遠景

漆喰で仕上られて間もない天守遠景

天守にたどり着くまで折り返しの坂道が

天守にたどり着くまで折り返しの坂道が

何度も繰り返される

姫路城の歴史もパンフレットで確認してみます。

姫路城の変遷は鎌倉室町時代の赤松則村(のりむら)に遡り、彼が護良親王(もりよししんのう 後醍醐天皇の子)の挙兵命により京へ行く途中で築いた砦に由来します。その後、子の貞範(さだのり)が本格的な城を築きます。その後山名家に渡すも応仁の乱で赤松政則が奪い返し、その後の城を引き継いだ一族の小寺氏、そして家臣の黒田氏のあずかりとなった姫路城です。そして、戦国時代の軍師黒田官兵衛は1546年(天文15年)にここで誕生します。

言わずと知れた戦略家の官兵衛は、本能寺の変での中国大返しを秀吉に進言したといわれる武将ですが、秀吉に毛利討伐のため姫路城に入ることを勧めたともいわれます。秀吉は3年間ここの城主を務めますが、その後、羽柴秀長(秀吉の弟)、木下家定(北政所の兄)が城主を務めました。

そして松江城同様、関が原の戦いで武功を認められた池田輝政が、秀吉側から代わり1600年に入城しました。

彼は1601年姫路城大改築を開始し、1609年に現在の五重7階連立式天守が完成します。

どこから見ても絵になる

どこから見ても絵になる

大天守と西小天守

大天守と西小天守

菱門

菱門

隅櫓も豪華

隅櫓も豪華

また、石垣の改修にも時代の変遷が残されています。第一期として秀吉の自然石による野面積み、第二期は池田輝政の粗割りした石による打込みハギ積み、そして第3期本田忠政の西の丸を中心に行われた打込みハギ積みがその代表です。姫路城は石垣を見ているだけでも飽きることはありません。

急勾配の石垣

急勾配の石垣

野面石積みと隅櫓

野面石積みと隅櫓

コーナーは切石でしっかり補強されている

野面石積み

野面石積み

本丸への登城する坂道には堅剛な石垣と

本丸への登城する坂道には堅剛な石垣と

攻撃用の挟間が多数見られる

転用石材による石垣

転用石材による石垣

広大な敷地に大量の石材が持ち込まれ石垣が

広大な敷地に大量の石材が持ち込まれ石垣が

作られている

弘前城の石垣改修

弘前城の石垣改修

弘前城亀甲門

弘前城亀甲門

鉄砲狭間がなく柱には弓矢の痕が残る古い形式の実戦門

城主は1617年に徳川四天王本田忠勝の子忠政が嫡男忠刻と妻千姫と入城します。千姫といえば2代将軍徳川秀忠の長女で、豊臣秀頼に嫁ぎ大坂夏の陣で大阪城から脱出し忠刻と再婚した女性です。彼女は燃え盛る大坂城から助け出され、江戸に帰る途中に忠刻と結婚したと言われます。そして長男を3歳で失い、忠刻には31歳の若さで先立たれましたが、姫路城で過ごした約10年間が生涯で一番の幸せだったと伝わります。彼女はその後剃髪し天樹院として70年の生涯を江戸で閉じます。

はたして、江戸時代は、発展進化した今よりも不幸せだったのでしょうか。封建主義の中、身分制度や食料難の江戸時代は窮屈だったのでしょうか。権力によって真実をねじ曲げる為政者が幅をきかす時代において、身勝手な個人主義を助長する世論の誘導や、ネットを使った無責任な言動を許容するような風潮を肌で感じる時代です。武士道を是とする時代に生きた城主たちは、今の時代をどのように感じるのでしょうか。「腹を切る覚悟があるのか。お前がしっかりしろ」といわれているような気がします。

あらためて漆喰を塗り直し、白が際立つ美しい城郭を眺め、この城郭を舞台に通り過ぎた人たちを思いながら、過ぎ去った長い年月を堪能できる幸せを感じます。その一方で、まばゆく真っ白な漆喰のまぶしさに、一抹のむなしさも感じました。

この回で私の尊敬する小野瀬先生との旅物語は終わります。

さびしいです。

梁の交差はなんとも大胆で力強い

梁の交差はなんとも大胆で力強い

大きな空間を作るため大きな梁を配置するが

大きな空間を作るため大きな梁を配置するが

その梁を受ける梁もまた巨大

武者走り廊下は広く、自然木をそのまま

武者走り廊下は広く、自然木をそのまま

武骨に配置した梁は整然と並ぶ

小ぶりの製材した梁を使用した武者走り廊下もある

小ぶりの製材した梁を使用した武者走り廊下もある

鉄板で仕上た扉

鉄板で仕上た扉

打ち破るのは至難の業だ

外部に突き出した垂木だろうか 劣化が著しい

外部に突き出した垂木だろうか 劣化が著しい

次回は山形の慈恩寺を書きたいと思います。

それまで、新型コロナウイルスが人の心までむしばむことの無いように祈ります。